緊急情報

更新日:2025年6月3日

ここから本文です。

子どもの食事Q&A

食事についてよくある質問

- 生活リズムについて

- 果物について

- 食品による誤嚥について

- 水分補給について

- 中食と外食について

- 保育所給食について

- だしについて

- 非常食について

- 魚について

- 肥満について

- 忙しい時の食事作りについて

- 共食(きょうしょく)について

- 朝ごはんについて

- おなかの調子を整えるには

- 何をどれだけ食べたらよいか

- 咀嚼(噛むこと)について

- おやつについて

- 夏の食事について

- 好き嫌いについて

- 食事のマナーについて

- 食中毒について

- お手伝いについて

- 病気の時の食事について

- 手づかみ食べについて

- アレルギーについて

- お弁当づくりのポイント

- スプーン・箸の進め方

生活リズムについて

| Q | なぜ生活リズムを整えた方がいいの? |

| A | 毎日同じリズムで過ごしていると、身体がそのリズムを記憶し、活動するようになります。起床時間が近くなると自然と目が覚めて体が動き始め、食事の時間になるとお腹がすき、就寝時間になると眠くなります。子どもは、生活リズムを整えることで心身ともに健康に成長していきます。生活リズムは乳幼児期から周りの大人が環境を整えていくことが大切です。 |

| Q | 生活リズムを整えるにはどうしたらいいの? |

| A |

・睡眠 |

果物について

| Q | 果物を食べるとどんないいことがあるの? |

| A | 果物はビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素を豊富に含みます。免疫力を高めて風邪や病気の予防、お腹の調子を整えるなど、子どもの健康を保つために大切な役割を持っています。旬の果物は味がよく値段も手頃で、四季の変化も楽しめます。果物を食事の中に取り入れていきましょう。 |

| Q | 何歳から食べられるの? |

| A |

果物は種類にもよりますが、離乳食を始めた5~6か月頃から食べることができます。発達に合わせて進めていきましょう。離乳食のすすめ方 |

| Q | 果物はいつ、どれくらい食べたらよいの? |

| A |

果物に含まれている糖質の1つであるブドウ糖は脳のエネルギー源となります。ブドウ糖は睡眠中に多く消費されるため、朝食で果物を摂取するとより効果的です。忙しい時や食べる習慣のない方は、いちごのようにそのまま食べられたり、柑橘類のように皮を剥くだけで食べられる手軽なものがおすすめです。乳幼児の1日あたりの摂取量の目安は100g程度です(いちご5~6個程度、みかん1~2個、りんご・梨2分の1個程度)。果物に限らず、どのような食品でも食べすぎるとエネルギー過多になるので、食べすぎには注意が必要です。 |

食品による窒息・誤嚥について

| Q | なぜ子どもの食べ物による窒息事故が多いの? |

| A | 子どもの食事中に起こる窒息事故は、誤嚥(飲食物が食道ではなく気管に入ってしまうこと)や嚥下(飲み込むこと)困難が原因で生じています。窒息の要因として、乳幼児は、まだうまく噛むことができず喉が未発達で気管に物が入りやすいこと、また、食べる時に遊んだり泣いたり慌てたりすることなどがあります。窒息事故を予防するためには、成長段階に応じた食べ物の選択と食べさせ方をすることにより食べる機能の発達を促すとともに、食べているときの様子を見守ることが大切です。 |

| Q | どのような食材に注意が必要なの? |

| A | どのような食材でも誤嚥や窒息を起こす可能性があります。 乳幼児で窒息を起こす原因となった食べ物は、ナッツ類、丸いあめ、ブドウ、ミニトマト、もち、こんにゃく入りゼリー、リンゴなどが報告されています。 誤って気管支に入りやすいピーナッツなどの硬い豆・ナッツ類は5歳以下の子どもには食べさせないようにしましょう。 |

| Q | 調理する際に気を付ける点は? |

| A | 食品を小さく切り、食べやすい大きさにして与えましょう。乳幼児の食べる機能の発達には個人差がありますので、周囲の大人は子どもの様子を見て、配慮することが大切です。 ブドウやミニトマト等は、ツルっと飲み込みやすいので窒息するリスクがあります。そのため、4分割して、形態を変えて(丸くない形)与えるなど注意する必要があります。 |

| Q | 食事中に注意することは? |

| A | ・遊びながら、歩きながら、寝ころんだまま食品を食べさせないようにしましょう。 ・子どもの口に合った量を与え、1回で多くの量を与えすぎないようにしましょう。 ・急いで飲み込まず、ゆっくりとよくかみ砕いてから飲み込むように声掛けをしましょう。 ・食事の際は、お茶や水などを飲んで喉を湿らせましょう。 ・食品を口に入れたまま話したり、何かをしながら食事をしたりさせたりしないようにしましょう。 ・食事中に眠くなっていないか、正しく座っているか注意しましょう。 ・食事中に驚かせないようにしましょう。 ・子どもの年齢・月齢に関わらず、普段食べている食材が窒息につながる可能性があると考えて介助や食事中の様子を観察しましょう。 |

| Q | 万が一誤嚥してしまった場合の対処法は? |

| A | 窒息や呼吸困難(顔色が悪い、ぜーぜーして苦しそう、意識がない)を起こしていたら、まず、119番に通報しましょう。大声で協力者を呼び、直ちに応急処置を行います。 <応急処置の方法> 「食べ物による窒息事故を防ぐために」(内閣府・食品安全委員会)(外部サイトへリンク) |

(参考資料)

・教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン~施設・事業者向け~(内閣府・文科省・厚労省)

・食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は5歳以下の子どもには食べさせないで(消費者庁)

水分補給について

| Q | 子どもの水分補給で注意することは? |

| A | 小さな子どもは喉の渇きを訴えたり、自分で水分補給をしたりするのは難しいので、大人が意識的に水分補給を促すことが重要です。脱水を予防するためには「喉が渇く前」に水分を補給する事が大切なので、タイミングをみてこまめに水分を与えましょう。また、飲みたいときにはすぐに飲めるよう環境を整えてあげましょう。 |

| Q | 水分補給のタイミングは? |

| A | 朝起きた時、外遊びや運動の前後、お昼寝や入浴の前後、就寝前などに水分補給をすると良いでしょう。 朝、昼、夜の食事やおやつからも水分をとることができます。食事の直前はのどを潤す程度にし、食事の妨げにならないようにしましょう。 |

| Q | どんな飲み物が良いの? |

| A | 水または麦茶が日々の水分補給には適しています。 ミネラルウォーターを与える場合、乳幼児は腎臓への負担や消化不良などを生じる可能性があるので、硬水(ミネラル分が多く含まれる水)は避けましょう。 イオン飲料(スポーツドリンク、カリウムやナトリウムなどの電解質が入った飲料)は糖分、塩分を多く含むので、習慣化すると肥満や虫歯の原因になったり、腎臓に負担をかけたりする可能性があります。たくさん汗をかいた時や下痢・嘔吐・発熱などの場合に、乳幼児用のイオン飲料を一時的に使う程度にしましょう。 果汁や甘い飲み物は糖度が高く、飲むとすぐに血糖値が上がり食欲が低下してしまいます。イオン飲料と同様、肥満や虫歯の原因になることもあるので、与えすぎには注意しましょう。 |

| Q | 季節による水分補給のポイントは? |

| A | 夏は熱中症予防のために、積極的な水分補給が必要です。夏の食事について 冬は水分摂取量が減りがちですが、皮膚や粘膜、呼気から自覚がないまま水分が失われる「不感蒸泄」が増えます。体内の粘膜が乾燥すると、ウイルス等に感染しやすく、体調不良の原因になります。血行を促進し、からだの乾燥を防いで潤いを保つために、こまめな水分補給が大切です。からだの負担にならないよう、冷たい水ではなく、湯冷ましが良いでしょう。また、食事にも温かいスープや味噌汁などを取り入れましょう。冬が旬のみかんは、水分も多くビタミン類も豊富なので、おやつにおすすめです。 |

| Q | 飲み物の管理で気をつけることは? |

| A | ペットボトルに直接口をつけて飲むと、中の飲み物に細菌が繁殖しやすくなります。その日のうちに飲み切りましょう。 また、古くなった金属性の容器に酸性の飲料(炭酸飲料や乳酸菌飲料、果汁飲料、スポーツ飲料等)を保管すると金属が溶けだし、食中毒を起こすことがあります。これらの飲み物を持ち運ぶ際は、金属製でない容器を使用すると良いでしょう。 |

中食と外食について

| Q | 中食・外食とは? |

| A | 「中食」とは総菜や弁当などを購入したり、デリバリーを利用するなど、家庭以外で調理されたものを家で食べることをいいます。レストランなどの飲食店で食事をすることを「外食」といい、家庭で調理したものを食べることを「内食(ないしょく・うちしょく)」といいます。 |

| Q | 中食と外食を上手に活用するには? |

| A | 中食や外食は種類も豊富で、忙しい時でも手軽に利用することができて便利です。しかし、市販の総菜や外食の料理などは油脂を使った料理が多く、大人向けの味付けになっており、子どもには味も濃く、塩分、エネルギー、脂肪などのとりすぎに注意が必要です。また、野菜が少ないことが多く、ビタミンや食物繊維などが不足しがちになります。栄養成分表示やアレルギー表示なども、選ぶ際の参考にするとよいでしょう。便利な中食、外食ですが、栄養バランスを考えて選ぶことが大切です。 |

| Q | 中食で栄養バランスを整えるには? |

| A |

弁当を購入する場合は、幕の内弁当のようにいろいろなおかずが入っているものを選ぶとよいでしょう。おにぎりやサンドイッチ、スパゲティなどの単品料理は、サラダや野菜ジュース、牛乳・ヨーグルトなどの乳製品との組み合わせがおすすめです。 総菜を利用する場合にも、すべて市販でそろえるのではなく、メインとなる肉や魚などおかずを購入し、家庭ではごはんやサラダ、お浸し、わかめの味噌汁などの簡単に準備できるものを用意し、栄養バランスを整えるようにしましょう。また、惣菜にカット野菜などを足して再調理すれば、味を薄めることができます。冷奴や納豆などすぐに食べられる大豆製品を添えるのもよいでしょう。(購入したときの容器から家庭の食器に移し替えると、食卓が暖かく感じられおいしさが増します。)忙しい時の食事づくりについて |

| Q | 外食で栄養バランスを整えるには? |

| A |

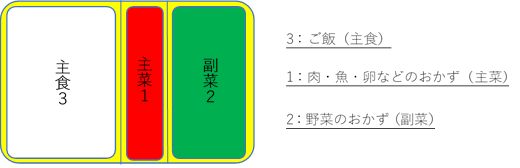

主食・主菜・副菜の揃った献立になるように選びましょう。肉・魚・卵などを主に使った料理(主菜)と野菜・きのこ・いも・海藻類などを主に使った料理(副菜)がそろった「定食」がおすすめです。お子様ランチなどの子ども向けのメニューは、ハンバーグやスパゲティ、カレーなど子どもが好きな料理が多いですが、野菜が少ないため、サラダや和え物、煮物などの副菜を別に頼んで家族で分けるようにするとよいでしょう。 |

保育所給食について

| Q | 保育所給食の特徴は? |

| A | 保育所では0歳から6歳まで幅広い年齢の子どもたちが生活しており、昼食とおやつを提供しています。食事の形態は離乳食と幼児食があり、発育発達過程に合わせた調理を行っています。保育所では、健康な心と体を育てるための食事を提供するとともにマナーを知らせるなど、望ましい食事のあり方の基礎作りをします。また、食物アレルギーなど、個別に配慮が必要な場合も対応しています。 |

| Q | 発達過程に応じた調理とは? |

| A |

離乳食:子どもの発達に合わせて、個別に調理を行っています。 調理上の配慮:1~2歳児食はスプーンにのる大きさ、3歳以上児食は箸でつまめる大きさを目安に2~3cm程度に切っています。奥歯がないと食べにくいわかめや葉物野菜などは小さく切り、トマトのように皮が口に残るものは、皮をむいて提供しています。前歯で噛み切れる硬さ、奥歯でつぶせる硬さになるまで火を通し、軟らかめに仕上げます。また、味付けは味覚の発達を促し、内臓への負担を避けるために薄味にしています。調味料を控えてもおいしく食べられるように、汁物だけでなく煮物やお浸しなど様々な料理にだしを活用しています。 |

| Q | 保育所のおやつとは? |

| A | 子どもは、身体が小さいですが、多くの栄養を必要としています。3回の食事ではとりきれない栄養をおやつとして補います。不足しがちなビタミン、カルシウムを多くとれるよう手作りおやつを多く取り入れています。 おやつについては、ページ内のおやつの部分をご覧ください。 |

だしについて

| Q | だしってなに? |

| A | 食べて「おいしい」と感じる、素材の「うま味」や香りが溶け出した料理の基本となる汁のことを言います。「うま味」は舌で感じることができる5つの基本の味の1つで、他の4つの味(甘味、苦味、酸味、塩味)よりも後味が長く続くためおいしいと感じることができ、満足感が大きくなります。お湯や水に食材を入れてうま味を引き出すことを「だしを取る」と言い、魚や肉、海藻、きのこ、野菜などから取ることが出来ます。 |

| Q | なぜだしを使うの? |

| A | うま味が増えて料理がおいしくなります。だしを使った料理は、味付けを薄めにしてもおいしく感じられるので、塩分や糖分を抑えることができます。昆布やかつお節、煮干などの天然素材を使っただしは香りが良く、塩分はほとんど含まれていませんが、市販の顆粒だしには塩分が含まれているので使用量に注意しましょう。 |

| Q | どんな種類があるの? |

| A |

「和風だし」 「洋風だし」 「中華だし」 |

| Q | 和風だしってどうやって取るの? |

| A |

「かつおだし」

「昆布だし」

「かつお昆布だし」

「煮干だし」

|

| Q | 手軽にだしを使いたい時は? |

| A |

一度取っただしは冷蔵庫で1週間ほど保存できます。冷凍庫ではもっと長く保存ができるので、製氷皿などで小分けにしておくと使いたい分だけすぐに使うことが出来ます。簡単に煮出せるパックや顆粒、粉末、液状のインスタントだしも市販されています。 |

非常食について

| Q | 何日分必要なの? |

| A | 災害発生からライフライン復旧まで1週間以上を要する場合が多いです。また、災害支援物資が3日以上到着しないことや、物流機能の停止によって、1週間は食品が手に入らないことが想定されます。このため最低3日分~1週間分×人数分の備蓄が望ましいと言われています。 |

| Q | 水はどれくらい備えておけばいいの? |

| A | 飲料水として1人当たり1日1リットルの水が必要です。調理などに使用する水を含めると、1人当たり1日3リットルあると安心です。(食品や食器を洗浄する水は別途必要です。)保存水と呼ばれるミネラルウォーターは5年~10年持つので、備蓄用の水として最適です。 |

| Q | どんな非常食を選べばいいの? |

| A |

災害直後は炭水化物ばかりになりがちです。また、野菜不足からビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素がとりにくくなります。不足しがちなたんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを摂取できるようにバランスよく備えましょう。甘い菓子類も備蓄しておくと非常食になります。適度に食べることでストレスの軽減になります。 |

| Q | 赤ちゃんがいる場合はどんなものを備えたらいいの? |

| A | ・粉ミルク ・哺乳瓶(なければ紙コップ、使い捨てスプーン等でもOK。使い捨ての哺乳瓶もあります) ・飲料水、調乳用(軟水) ・レトルトなどの離乳食 ・好きな食品や飲み物 ・液体ミルク 備蓄品としては賞味期限が短いため、期限の確認をしましょう。 物流機能の停滞により特殊食品(乳児用ミルク、ベビーフード等)が手に入りにくくなることが想定されるので少なくとも2週間分は備蓄があったほうが安心です。 |

| Q | 災害時にあると便利な日用品は? |

| A | ・割り箸、紙コップ ・食品用ポリ袋…手袋や容器、ボウルの代用品になる。 ・ラップ…皿に敷いて洗い物の削減になる。 ・クッキングシート…調理器具の焦げ付きを防ぐ。 ・ウェットティッシュ…手洗いの代わり、衛生確保。 ※調理するのに熱源(カセットコンロ)や鍋、やかん等も備えておきましょう。 |

| Q | “ローリングストック”ってなに? |

| A | “ローリングストック”とは、普段使用する食品を少し多めに買い足しておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が備蓄されている状態を保つための方法です。普段の買い物の範囲ででき、無理なく取り入れることができます。 |

魚について

| Q | 魚にはどんな栄養素が含まれているの? |

| A | 育ち盛りの子どもの健やかな発育を促す、良質なたんぱく質やカルシウムの吸収を助けるビタミンDなどの栄養素が含まれています。 しらす干し、煮干しなどの小魚はまるごと食べられるため、カルシウムの補給にも役立ちます。 たらやかれいなどの白身魚は消化されやすく、胃腸への負担が少ないので、離乳期から、また体調の悪い時にも無理なく食べることができます。 いわし、まぐろ、さばなどの脂肪が多い魚には不飽和脂肪酸(DHA,EPA)が含まれており、脳の発達促進に効果があると言われています。 |

| Q | 魚が苦手でもおいしく食べられる工夫は? |

| A |

新鮮な魚を選びましょう。下味をつけたり、生姜やネギなどの香味野菜、カレー粉などの香辛料を使って香りをつけたりすると食べやすくなります。骨が苦手な場合は、骨がついていない切り身やまぐろやめかじきなどの小骨の少ない魚を選ぶとよいでしょう。缶詰の魚は骨がやわらかくなっているので食べやすいです。衣をつけて揚げたり、ムニエルにすると比較的パサつきが抑えられ食べやすくなります。煮魚は煮汁に片栗粉でとろみをつけると食べやすくなります。 レシピめかじきのカレームニエル(その他のレシピの主菜に掲載しています) |

| Q | 魚にも「食物アレルギー」ってあるの? |

| A |

食物アレルギーはあります。魚だけでなく、魚卵(いくら、たらこなど)、甲殻類(えび、かに)、軟体類(たこ、いかなど)、貝類にも食物アレルギーはあります。 |

肥満について

| Q | どれくらいを肥満というの? |

| A |

子どもが肥満かどうかを判断するには、「肥満度」を目安にします。肥満度は標準体重に対して実測体重が何%上回っているかを示したもので、±15%以内が「ふつう」とされています。 母子健康手帳に「幼児の身長体重曲線」が載っていますので、お子さんの身長・体重をつけてみましょう。一時的に「ふつう」から外れていたとしても過度な心配はせず、成長に伴う変化をみるようにしましょう。心配な時は、主治医に相談されると良いでしょう。 |

| Q | どうしたら肥満を予防できるの? |

| A | バランスの良い食事と規則正しい生活(早寝早起き朝ごはん)、適度な運動を心掛けましょう。座ったままのゲームやテレビばかりでなく、外遊びに誘ったり、お手伝いを頼んだり、楽しみながら体を動かす習慣をつけましょう。食事や生活リズム、運動などを子ども自身で整えることは難しいので、健康的な生活習慣が身につくように大人がサポートしてあげましょう。 |

| Q | 何をどれだけ食べたらよいの?子どもの適量はどのくらい? |

| A | 「何をどれだけ食べたらよいか」参照してください。 |

| Q | 食事で気をつけることは? |

| A |

|

忙しい時の食事作りについて

| Q | 簡単に手早く料理を作るにはどうしたら良いの? |

| A | 料理は、焼く、揚げるなどの調理よりも、下ごしらえに手間と時間がかかります。野菜は切る、茹でるなど、肉や魚は下味をつけておくなどしておくと良いでしょう。冷凍できる野菜は、まとめて下処理し冷凍保存しておくと便利です。夕食に使用する肉や魚は前日の夜や朝に、醤油や塩・酒などの下味をつけて、ボウルやジップ付き袋などに入れ、冷蔵庫に入れておくと帰宅後すぐに調理できます。また、あらかじめ献立を決めておくと買い物の時間の節約になります。 |

| Q | 買い置きしておくと便利な食材(冷凍食材、缶詰など)の活用方法は? |

| A |

|

| Q | 残ったおかずのアレンジ方法は? |

| A |

※残ったおかずを使用する際は、しっかりと加熱をしましょう。 |

共食(きょうしょく)について

| Q | 共食(きょうしょく)って何? |

| A | 「共食(きょうしょく)」とは、家族や友だちなど誰かと共に食事をすることです。食卓を囲み会話を楽しみながら一緒に食事をすることで、望ましい食習慣が身に付き、食の楽しさを実感できます。社会環境の変化、生活時間や価値観の多様化などによって家族揃って食事をする機会が減り、様々な「こ食」が問題になっています。 |

| Q | 「こ食」って何? |

| A |

これらの「こ食」は、食に関する問題点を増加させる環境要因になっています。 |

| Q | なんで共食が良いの? |

| A |

食事は大切な団らんの時間であり、みんな揃って楽しく食卓を囲むことは食育の原点です。家族や友だちとコミュニケーションをとりながらの食事は、お腹を満たすだけでなく心も満たされ、よりおいしく楽しいものにしてくれます。 また大人が見守りながら一緒に食べることで、主食・主菜・副菜をバランスよくとることができ、食事中の姿勢や箸の持ち方といったマナーやあいさつの習慣、食べ物に感謝をする心など様々なことを学ぶことができます。 |

朝ごはんについて

| Q | 食べないとどうなるの? |

| A |

朝ごはんを食べないと脳と体に栄養が行き届かず、体がだるくなったり、空腹でイライラしたり、集中力がなくなったりして元気に遊べません。 欠食すると一回の食事量が増えて食べすぎるようになり、将来の肥満や生活習慣病につながります。その日一日の良いスタートを切れるよう、朝ごはんを食べる習慣を子どものころから身につけてあげましょう。 |

| Q | 何を食べさせたらいいの? |

| A |

主食・主菜・副菜をそろえて、バランスの良い朝食をとりましょう! (主食)一日のエネルギー源となるために必要なパン・ごはんなどの炭水化物 (主菜)体温を上げるために必要な卵・肉・魚・大豆などのたんぱく質 (副菜・汁物)体調を整えるため、また排便の習慣づけのために必要な野菜・きのこ・海草など 「主食、主菜、副菜」に、乳類と果物が加わると更にバランスが良くなります。 理想はわかっていても、忙しい朝に全てそろった朝ごはんを食べることはなかなか難しいことです。 全く食べる習慣がない人は、まず何か一口でも食べる習慣(生活リズム)をつけましょう。また、食べていてもバランスの取れていない人は、今、食べている朝ごはんに足りないものをひとつでもプラスしていきましょう。 |

| Q | どうしたら簡単に作れるの? |

| A |

忙しい朝に、ゆっくりと時間をかけて朝ごはんを作るのは大変です。野菜だけではなく、豆腐や卵、ウインナー等たんぱく質が一緒に入った具だくさんの味噌汁やスープは、主菜・副菜を兼ねることができます。夕食作りの際に野菜を切っておく、茹でておくなど、朝食の下ごしらえをしておくのもよいでしょう。品数が少なくても、少し手を加えるとバランスのとれた食事になります。また、しらすや納豆、ミニトマトや果物、チーズやヨーグルトなど、手を加えなくても食べられる食材を常備しておいたり、肉まんやカップスープなど、市販の食品を活用したりしても良いでしょう。 時間をかけずに作れて、子どもの食が進む朝ごはんのレシピをご紹介します。 昨夜の残り物にひと手間プラスするのも良いでしょう。例えば、 ★前夜のカレーで「焼きカレー」

★前夜の野菜ソテーをパンにはさんで「サンドイッチ」

★前夜のきんぴらごぼうで「きんぴらグラタン」 ベーコンを炒めてきんぴらごぼうを加え、耐熱皿にのせてピザ用チーズをかけてオーブンで焼く。 |

おなかの調子を整えるには

| Q | お腹の調子はどのように知るの? |

| A | おなかの状態は、便秘や下痢といった症状が無ければ自分では分かりにくいものです。それを分かりやすく伝えてくれるのが「ウンチ」です。腸内環境が乱れると、ウンチに様々な変化が表れます。トイレの水を流す前に、毎日しっかりチェックしましょう。 |

| Q | 「ウンチ」にはどんな種類があるの? |

| A |

|

| Q | 健康なバナナ状のウンチを出すためにはどうすればいいの? |

| A |

|

何をどれだけ食べたらよいか

| Q | 何を食べたらよいの? | ||||

| A |

主食、主菜、副菜を揃えましょう。多様な食品を組み合わせることで、必要な栄養素をバランスよくとることができます。 |

||||

| Q | どれだけ食べたらよいの? | ||||

| A |

1日の組み合わせ例(3~5歳児)

1食の目安量(3~5歳児) 「主食」

「主菜」

「副菜」

参考:「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)実践の手引き」

食べる量には個人差があるので、偏らないで食べられることが大切です。体重や身長を計測し、成長曲線のカーブに沿っているか、大きく外れていないか経過をみていきましょう。 |

咀嚼(噛むこと)について

| Q | 噛むことはなぜ大切なの? |

| A |

食べ物をよく噛んで味わうことを咀嚼(そしゃく)といいます。歯で食べ物をしっかり噛むことは、健康維持に大きな効果があります。

|

| Q | 噛む力を育てるにはどうしたらいいの? |

| A |

離乳期からの食事が大切です。お子さんの発達に合わせて、噛んでいる様子を見ながら食材の大きさやかたさを調整しましょう。離乳食の介助をするときは、口の中の食べ物をきちんと飲み込んだことを確認し、自分から口を開くのを待ちます。自分で食べられるようになっても、せかさずゆったりと食事を楽しむようにしましょう。 |

おやつ

| Q | おやつはどうして必要なの? |

| A | 乳幼児期は、成長が著しいため多くの栄養素を必要とします。しかし胃がまだ小さく消化・吸収力も未熟で、3回の食事だけでは必要量をとることができないため、おやつが必要になります。 |

| Q | いつごろから、おやつが必要? |

| A | 離乳食と母乳またはミルクで必要な栄養素を補うことができる間は、おやつは基本的に必要ありませんが、楽しみとして与えてもよいでしょう。1歳を過ぎて、食事が朝・昼・夕の3回になると必要になります。 |

| Q | おやつはいつ食べてもいいの? |

| A | おやつを欲しがるときに与えることは望ましくありません。1日1回、多くても2回までとし、できるだけ時間を決めましょう。基本的に1回の食事量が少ない1~2歳児は午前・午後の2回、3歳を過ぎて3食をしっかり食べるようになったら午後の1回だけでよいでしょう。時間は食事と食事の中間が目安です。 |

| Q | どんなことに注意すればいいの? |

| A | 食事を補うためのおやつなので、糖分・塩分・脂肪分の多いチョコレートやスナック菓子、ジュース類のとりすぎに注意しましょう。次の食事がおいしく食べられるように、おやつの量にも気をつけ1回分を取り分けて与えましょう。 |

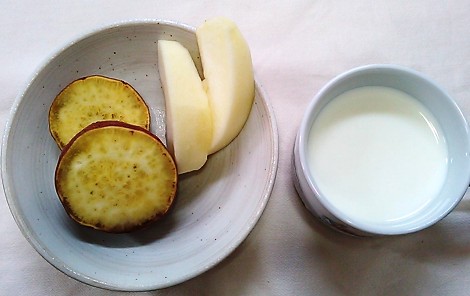

| Q | どのようなおやつがいいの? |

| A | 次の食事に影響しないように、エネルギーに変わりやすい消化のよいものを用意しましょう。 おにぎり・ふかし芋・ホットケーキなどの糖質に、ビタミン・カルシウム・ミネラルが豊富な果物やチーズ・小魚などを組み合わせ、飲み物は牛乳やお茶としジュース類は時々にしましょう。 |

| Q | 食事を残すので、おやつをたくさんあげていいの? |

| A | 小食を心配しておやつをたくさん食べさせては、ますます食事が進まなくなり悪循環です。まずは3回の食事をしっかり食べられるように生活のリズムや運動量を見直してみましょう。 |

夏の食事

| Q | なぜ夏バテするの? |

| A | 夏は、体にこもった熱を発散させるために、たくさんの汗をかきます。汗と一緒に身体に必要なビタミンB群が排泄されるため、体が疲れやすくなります。 暑いからといって、アイスクリームや清涼飲料水をとりすぎると食事が進まなくなり、糖分のとりすぎにもなります。 |

| Q | 夏バテを予防する食べ物は? |

| A | ビタミンB1が豊富に含まれている、豚肉・うなぎ・大豆・きのこ類・ごまなどをとりましょう。 また、ねぎ・にんにく・にらにはビタミンB1の吸収をよくしてくれるアリシンが含まれています。上手に利用しましょう。 |

| Q | 食欲のない時は、何を食べさせればいいの? |

| A | 肉や野菜などの具が入ったスープや麺類が食べやすいです。また、夏野菜たっぷりのカレーも食欲を増します。 レモンや生姜、にんにく、ごま油などで料理に風味を付けると食べやすいでしょう。 |

| Q | 水分補給、どれくらい与えればいいの? |

| A | 子どもは大人に比べると体に含まれる水分の割合が多く、体重の7割ほどを占めています。発育が盛んな子どもは、うんちやおしっこ、汗などでたくさんの水分が排泄されます。特に夏場は汗をいっぱいかくので、より多くの水分補給が必要になります。 3~5歳の子どもが1日にとりたい水分量は1リットルくらいです。一度に大量に飲むのではなく、こまめに飲むようにしましょう。 |

| Q | どんな飲み物を与えればいいの? |

| A | 水や麦茶を与えるようにしましょう。のどが渇いた時に、ジュースや炭酸飲料ばかりを与えていると、食事が食べられなくなってしまいます。特にたくさん汗をかいた時は、イオン飲料もよいでしょう。 |

好き嫌い

| Q | 好き嫌いと偏食の違いって何? |

| A | 人には食べ物に好き嫌いがあるのは、ごく普通のことです。それが、極端に食べられるものが限定されている場合に偏食といいます。 |

| Q | なぜ、好き嫌いするの? |

| A | 子どもの好き嫌いは味覚が発達して味や色・食べ物の形に敏感になり、自己主張が強くなる1歳くらいから始まります。特に酸味や苦みに対しては食べても良い食材か判断できず嫌がることがあります。また、奥歯が生えそろってないために上手に噛めなかったり、初めての食材や料理に抵抗を見せたりすることもあります。 乳幼児期の好き嫌いは一時的なものも多く、食べないから嫌いなものだと決めつけないほうがよいでしょう。 |

| Q | 野菜嫌いはどうするの? |

| A | 野菜は独特な味や歯触りがあるので、慣れるまでに時間がかかります。柔らかく茹でたり、他の食材と混ぜて炒めたりして、食べやすく調理しましょう。 ピーマン・長葱・にらなど匂いの強い野菜を食べられるのはもう少し大きくなってからと長い目で見てあげましょう。 家庭で野菜を育てることも食べるきっかけ作りに役立ちます。 |

| Q | 魚嫌いはどうするの? |

| A | 食べにくさ、見た目、生臭さから苦手とすることが多いです。骨を取り除き、ほぐして食べやすくしてあげましょう。はじめはイワシ・サバなどの青魚より臭みの少ない白身魚が食べやすいです。照り焼き・ムニエル・揚げものなど、臭みが気にならない調理方法がおすすめです。 |

| Q | 肉嫌いはどうするの? |

| A | パサパサした口当たりや固さから苦手とすることが多いです。下ごしらえで肉の筋や繊維を切り、小さく食べやすくしましょう。炒めものには片栗粉をまぶしてから使うと口当たりがよく、食べやすくなります。 |

| Q | 牛乳嫌いはどうするの? |

| A | シチューやグラタンなどの料理やフレンチトーストやホットケーキなどのお菓子に加えると良いでしょう。また、ヨーグルトやチーズなどの乳製品からもカルシウムを摂ることができます。 |

| Q | 好き嫌いの少ない子になるには? |

| A |

|

食事のマナー

| Q | 食事のマナーって何? |

| A | 「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶、箸やスプーンの持ち方や食器の並べ方、正しい姿勢で食べることなど、自分だけでなく周りの人も気持ちよく食事をするための礼儀作法のことです。楽しく食事をするなかで幼児期から正しい食事のマナーを身につけることが大切です。 |

| Q | なぜ遊び食べをするの? |

| A | お腹がすいていないときや食べること以外に興味が移っていることが考えられます。食事に集中できるように、おもちゃを片付け、テレビは消して、食べる時間と遊ぶ時間の区切りをつけるようにしましょう。また、大人が忙しく動いていると落ち着かないので、食事のときはそろって食べることを心がけましょう。 特に3歳くらいまでは遊び食べが多い時期なので、楽しい雰囲気で食卓に興味を持たせながら「いただきます」から「ごちそうさま」までの間は食事に集中する時間であることを繰り返し伝えていきます。 |

| Q | なぜ食べるときの姿勢が悪くなるの? |

| A | テーブルやいすの高さはお子さんに合っていますか?テーブルが高すぎたり、両足が床に着いていなかったりすると安定せず、姿勢が悪くなってしまいます。座布団で高さを調節する、足を置く台を用意するなどの工夫をしましょう。 |

食中毒

| Q | 食中毒って何? |

| A | 食中毒とは、細菌やウイルスがついた食べ物や飲み物を口にしたときに起こる、下痢・嘔吐・発熱などの症状を言います。食べ物や飲み物だけでなく、汚れた調理器具・容器・包装などが原因になって起こることもあるので注意が必要です。 食中毒には、サルモネラ菌・ボツリヌス菌などによる細菌性のものや、有毒フグ・毒キノコなどの自然毒によるもの、ノロウイルスなどのウイルス性のものがあります。 |

| Q | どうしたら予防できるの? |

| A |

細菌性の食中毒は、食中毒菌を「付けない・増やさない・やっつける」ことで防ぐことができます。

保存するとき

調理するとき

食べるまで

「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」(厚生労働省HP参照) |

| Q | どの時期に流行するの? |

| A | 高温多湿で菌が繁殖しやすい梅雨から夏に一番流行します。しかし、秋から冬にかけてはノロウイルスが流行するので年間を通じて注意が必要です。 厚生労働省のホームページにノロウイルスに関するQ&Aが載っていますので、参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html(外部サイトへリンク) |

お手伝い

| Q | どんなお手伝いができるの? |

| A |

<食事の準備・後片づけ> テーブルを拭いて、箸(スプーン)や食器を並べたり、食べ終わった食器を運んで片付けます。日々のお手伝いの中で、正しい食器の位置や箸の置き方などを覚えます。片付けも大切な食育で、残した食べ物を片付けることで食べ物の大切さを知ることにつながります。 <料理> 野菜の下ごしらえ(洗う・皮をむく・すじを取る・切る)や、お米をとぐ、サラダなどを和える、クッキーや野菜の型抜き、盛りつけるなど年齢に応じて体験させてあげましょう。 ≪2歳ごろ≫ トマトや胡瓜などの野菜を洗う、レタスやキャベツなどの葉をはがす、食器を並べるなどができます。 ≪3歳ごろ≫ 手でむける野菜の皮むき(玉葱など)、ピーマンの種とり、グリンピースのさやむきなどができます。 ≪4歳ごろ≫ ピーラーを使った人参の皮むきや、絹さやのすじを取る、サラダなどを和える、お米をとぐ、ごはんを茶碗によそうなどができます。 ≪5歳ごろ≫ 包丁を使って野菜を切ることができます。最初に包丁の持ち方や食材を押さえる手の置き方を教えてあげましょう。胡瓜や葉ものなどの柔らかい野菜から始めて、慣れてきたら人参や玉葱などにチャレンジしてみましょう。 *指先の発達や興味には個人差があるので、子どもの様子を見ながら行いましょう。 |

| Q | どんなことに注意すればいいの? |

| A |

食事の準備や料理をするときは、エプロンなどを身につける・爪は短く切る・長い髪の毛は束ねる・手をきれいに洗うなど衛生的に作業しましょう。 ピーラーや包丁を使うときは、使い方を丁寧に知らせ、大人が傍につきましょう。 |

病気の時の食事

| Q | 熱があるときの食事は? |

| A | 熱があるときは、たんぱく質やビタミンが消費されるので、十分に補いましょう。例えば、卵やしらす干しを入れたお粥、茶碗蒸し、野菜を入れた煮込みうどんやヨーグルト、りんごのすりおろしなどがよいでしょう。また、汗をかくので、脱水症状を防ぐため、麦茶・野菜スープなどで水分を十分に補給しましょう。 |

| Q | 下痢・嘔吐のときの食事は? |

| A | 下痢のときは、胃腸に負担をかける食物繊維の多い野菜や海藻類、油っぽいものや乳製品、刺激の強い香辛料などは控えて、お粥・うどん・白身魚・鶏ささみ・豆腐などの消化のよいものを薄味にしてあげましょう。りんごは下痢を抑える作用がありますが、その他の果物はやめましょう。 吐き気を伴うときは、無理に食べさせず、水分は少量ずつ与えましょう。油っぽいもの、酸味の強い柑橘類は吐き気を誘うので控えた方がよいでしょう。体内の水分が急激に失われるので、脱水症状に注意しましょう。 |

| Q | 便秘のときの食事は? |

| A | 食物繊維を多く含む穀類・いも類・豆類・きのこ類・野菜類・海藻類などを食べるようにし、水分も十分にとりましょう。生活リズムを整えて、朝食をきちんと食べて運動することにより、排便しやすくなります。 |

| Q | 食欲がないときの食事は? |

| A | 食欲がないときは、無理に食べさせず水分補給を行いましょう。りんごのすりおろしやバナナ、ゼリーやヨーグルトなども様子を見ながらあげましょう。食欲が出てきたら、温かくて栄養価が高く、消化のよいものを食べさせましょう。野菜スープやお粥、煮込みうどん、白身魚を煮たものなどがよいでしょう。 |

| Q | 水分補給の方法は? |

| A | 麦茶や水などを少量ずつこまめにとるようにしましょう。イオン飲料は熱や下痢で体内から急激に水分や電解質が失われたときに適していますが、必要以上に飲むと、糖分や塩分のとりすぎになります。上手に利用しましょう。 |

| Q | のどが痛い、咳がひどい時の食事は? |

| A | 酸味や塩分が強いと、口やのどの粘膜を刺激して痛みが増すので、茶碗蒸し、ゼリー、アイスクリームなどのひんやりしたもの、刺激が少なくのど越しの良い柔らかい食べ物を選びましょう。咳のひどい時は嘔吐することがあるので、少量ずつ食べるようにして、のどを刺激する柑橘類は避けましょう。 |

| Q | 口内炎のときの食事は? |

| A |

口内炎があるときは、刺激が少なく舌ざわりの良いなめらかで飲み込みやすいものをとりましょう。 味付けは塩味や酸味の強いものは避け、人肌くらいの温かさで薄味の食事が食べやすいでしょう。 |

手づかみ食べ

| Q | どうして、手づかみ食べが必要ですか? |

| A | 「手づかみ食べ」は、食べ物を目で確かめ、手指でつかんで口まで運び、口に入れるという目と手と口の協調運動となります。目では、食べ物の位置や大きさ・形などを確かめるとともに、どの程度の力で握れば適切であるかという感覚の体験を積み重ねます。この協調運動ができてくると、指先の発達につながり、食器やスプーンが上手に使えるようになっていきます。また、自分のペースで食べることで、食べることの楽しさや意欲が育ちます。大いに手づかみ食べを経験させてあげてください。 |

| Q | 手づかみ食べにはどんな食べ物がいいですか? |

| A |

手で持ち、自分の前歯で一口分を噛み取る練習となるように、ある程度の大きさがあった方がよいでしょう。

など、手づかみできるものをメニューの中に何品か取り入れていくようにしましょう。 小さくて固いものは、誤嚥の危険があるのでやめましょう。(豆やピーナッツなど) |

| 手づかみ食べをするのに、どんなことに注意したらいいですか? | |

| A |

|

アレルギー

| Q | アレルギーはなぜ起こるの? |

| A | 私たちの体には、体内に異物が入ってきたときにそれを排除しようとする働きが備わっていて、これを免疫機能といいます。この免疫機能が過敏に働いた状態をアレルギーといいます。アレルギーを起こす原因は食品・花粉・ハウスダストなどさまざまです。食品が原因となるアレルギーを食物アレルギーといいます。 |

| Q | アレルゲンになりやすい食品は? |

| A | アレルゲンとはアレルギーを起こす原因物質のことをいいます。主なアレルゲンは卵・牛乳・小麦です。アレルゲンになりやすく、時として重大な症状を引き起こす卵・乳・小麦・えび・かに・そば・ピーナッツ・くるみの8品目を原材料とする加工食品はこれらを含む旨を記載することが義務づけられています。 |

| Q | 食物アレルギーにはどんな症状があるの? |

| A | じんましん・湿疹などの皮膚症状、嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状、冷や汗・めまい・発熱の全身症状、気管支ぜんそく・呼吸困難の呼吸症状があります。さまざまな症状がいくつか同時に発生し、呼吸困難・血圧が下がる・意識を失うなどショック症状を伴う反応をアナフィラキシーショックと呼びます。命にかかわる場合もありますので、救急車を呼ぶなどして一刻も早く治療を受ける必要があります。 |

| Q | 食物アレルギーかな?と思ったら |

| A | まずは、医療機関を受診して食物アレルギーかどうかを相談しましょう。何を食べた時にどんな症状が出たかなどを写真を撮りメモしておくと、受診の際に役立ちます。食物アレルギーでは、食物除去が必要な場合もあります。成長期の子どもには、栄養バランスを十分考慮しなければなりません。食物除去をするときは自己判断ではなく、医師の診断によりアレルゲンを特定して行うことが大切です。 |

| Q | アレルギー用の食事を作るときのポイントは? |

| A |

|

| Q | 加工食品を利用するときの注意点は? |

| A |

現在、法律で加工食品に含まれるアレルギー物質の表示が義務付けられています。原材料表示をよく確認してから購入するようにしましょう。 ・必ず表示されるもの(義務品目)8品目:えび、かに、小麦、そば、卵、乳、ピーナッツ、くるみ ・表示が勧められているもの(奨励品目)20品目:アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 詳細な情報が必要な場合は、メーカーのお客様相談室などに問い合わせしてみましょう。もっと詳しく知りたいとき→https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く) |

アレルギー対応レシピ

卵・乳・小麦・そば・ピーナッツ・えび・かに・くるみ不使用です。

|

|

|

|

|

|

|

材料(4人分) |

作り方 |

|

|---|---|---|

|

豚小間肉:120g にんにく:1片(4g) 根生姜:4g 玉葱:中1個(160g) 人参:中2分の1本(80g) じゃが芋:小2個(160g) サラダ油:大さじ1月2日(6g) 洋風だし:400g(顆粒コンソメ小さじ1弱(2g)と水400g) りんご:10分の1個(20g) カレー粉:小さじ2分の1弱(1.6g) 中濃ソース:大さじ1弱(12g) トマトケチャップ:大さじ1強(20g) 赤ワイン:小さじ1弱(4g) 豆乳:80g 米粉:大さじ3強(28g) 食塩:少々 こしょう:少々 |

|

|

エネルギー |

たんぱく質 |

脂肪 |

食塩 |

|---|---|---|---|

|

196kcal |

9.7g |

7.0g |

0.8g |

|

材料(4人分) |

作り方 |

|

|---|---|---|

|

鶏もも肉:160g 玉葱:中2分の1個(100g) かぶ:2個(120g) 人参:中2分の1本(80g) マッシュルーム:5個(60g) ブロッコリー:8房(60g) かぶの葉:20g オリーブ油:小さじ1(4g) にんにく:2g 洋風だし:320g(顆粒コンソメ小さじ1月2日(1.5g)と水320g) 食塩:小さじ2分の1弱(3.2g) こしょう:少々 豆乳:240g 米粉:大さじ2強(20g) |

|

|

エネルギー |

たんぱく質 |

脂肪 |

食塩 |

|---|---|---|---|

|

184kcal |

11.7g |

9.1g |

1.0g |

|

材料(4人分) |

作り方 |

|

|---|---|---|

|

豚挽肉:160g 高野豆腐:12g 玉葱:小2分の1個(80g) 人参:中8分の1本(20g) サラダ油:小さじ1(4g) 豆乳:大さじ1強(20g) 片栗粉:大さじ1(8g) 酒:小さじ1(4g) 食塩:少々 こしょう:少々 サラダ油:小さじ1(4g) (ソース) 中濃ソース:小さじ2(12g) 赤ワイン:小さじ分の1(2g) |

|

|

エネルギー |

たんぱく質 |

脂肪 |

食塩 |

|---|---|---|---|

|

159kcal |

9.1g |

10.1g |

0.6g |

|

材料(4人分) |

作り方 |

|

|---|---|---|

|

黒砂糖:大さじ4強(40g) 水:200g くず粉(又は片栗粉):大さじ4強(40g) きな粉:大さじ2弱(12g) |

|

|

エネルギー |

たんぱく質 |

脂肪 |

食塩 |

|---|---|---|---|

|

83kcal |

1.3g |

0.7g |

0g |

|

材料(4人分) |

作り方 |

|

|---|---|---|

|

米粉:大さじ4(40g) 片栗粉:小さじ1強(4g) ベーキングパウダー小さじ1(4g) ココア:小さじ2(8g) 豆腐(木綿):80g 砂糖:大さじ3強(24g) サラダ油:大さじ1強(16g) |

|

|

エネルギー |

たんぱく質 |

脂肪 |

食塩 |

|---|---|---|---|

|

118kcal |

2.2g |

5.3g |

0.2g |

お弁当づくりのポイント

| Q | お弁当箱の大きさはどのくらいがいいの? |

| A |

300~500mlくらいのお弁当箱が適当でしょう。 お弁当は1日に必要なエネルギーの3分の1(約300~500kcal)が摂れるようにします。 1主菜:2副菜:3ごはんの割合で詰めた場合、お弁当箱の容量(ml)とエネルギー量(kcal)は、ほぼ同じと考えられます。 献立の内容や詰め方で多少の差はありますが、300mlのお弁当箱に入るお弁当のエネルギーは約300kcalとなるので、お弁当箱の大きさを選ぶ目安になります。 (参考) お弁当でとりたいエネルギー量

|

| Q | 何をどのくらい詰めればいいの? |

| A |

お弁当箱の約半分にごはん(子ども茶碗1~1.5杯)を入れ、もう半分におかずを詰めます。 おかずの3分の1に肉・魚・卵料理を、3分の2に野菜料理を詰めると栄養的にバランスがよくなります。 乳幼児期は食品による窒息・誤嚥の心配があるため、使用する食材に注意しましょう。 (お弁当の図)

|

| Q | お弁当をあまり食べないのですが。 |

| A |

お弁当の量の目安はありますが、慣れないうちは少なめにして全部食べ切ったという満足感が得られるようにしましょう。 お弁当の時間は子どもにとって楽しみな時間です。食べやすいようにご飯をおにぎりにしたり、食べ慣れた料理を詰めたりして、無理なく食べ切れるようにしましょう。全部食べられた日はたくさん褒めてあげましょう。 |

| Q | どうやって詰めたらいいの? |

| A |

|

| Q | 簡単にお弁当を作るアイディアがありますか? |

| A | 前日の晩ごはんの材料を利用して、おかずの一品に加えてもよいでしょう。ひじきの煮物・きんぴらごぼう・煮豆などの常備菜や、いんげん・アスパラガス・ブロッコリーなど簡単に使えて彩のよい野菜を用意しておくとよいでしょう。冷凍食品も上手に利用しましょう。 |

| Q | 食中毒が心配なのですが? |

| A |

お弁当を作る前には、必ず手を洗いましょう。 温度と湿度が高いと細菌が繁殖しやすくなるので、ごはんもおかずも冷ましてから詰めるようにしましょう。 朝作ったものを詰めることが望ましいですが、冷やご飯や作り置きのおかず、常備菜を使う場合は、朝もう一度加熱して冷ましてから詰めましょう。また、おかずの汁気はしっかりと切ってから詰めましょう。和え物などは削り節やすりごまで和えておくと後から出る汁気を吸ってくれます。フルーツは別の容器に詰めましょう。 |

|

|

|

|

|

|

スプーン・箸の進め方

| Q | スプーン・フォークから箸に移行するタイミングは? |

| A | スプーンの鉛筆持ちが十分に定着し、上手に使えるようになったら箸への移行の時期です。箸を持つことはできても、まだ上手に使いこなせないので、持ち始めはスプーンなどを用意し併用できるようにしましょう。 |

| Q | どんなスプーンや箸が使いやすいの? |

| A |

スプーンは、子どもに合った大きさ(深さ、柄の長さ)を選びましょう。柄が短かったり、形が複雑だったりすると持ちにくく、鉛筆持ちが上手にできないので、柄は細くシンプルなものが適しています。箸は、滑りにくい木製や竹製のものが使いやすく、長さは、手の長さ+3~4センチくらいが持ちやすいです。

|

| Q | スプーンとフォーク、どちらがいいの? |

| A | フォークを麺類以外の料理で使うと、刺して食べられるので、指や手首をあまり使いません。食べ物をすくうことで、手首が返せるようになり、箸への移行がスムーズになります。料理に合わせてスプーン・フォークを使い分けましょう。 |

| Q | 食材の切り方で工夫することは? |

| A | 箸とスプーンを併用している間は、長いと食べにくいので、野菜のせん切りは3センチくらい、うどんなどの麺類も5センチくらいに切ってあげましょう。 |

| Q | 箸が上手に使えるようになるには? |

|

A |

手指の発達が大きく関わります。ブロック、粘土、ひも通しなど、指先を使った遊びは手指の発達を促します。スプーンや箸を使う、移し替え遊び等は、箸をスムーズに動かす練習になります。移し替え遊びには、四角に切った小さなスポンジなど、すべりにくい素材のものから始めるとよいでしょう。箸を使うときは必ず大人が近くで見守りましょう。 |

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階

電話:043-245-5726

ファックス:043-245-5894

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

早寝早起きを心がけ、朝食をしっかりと食べることで、腸の運動が活発になり、便意も起こるようになります。時間にゆとりをもって、トイレに座る習慣を身につけましょう。食事では食物繊維を多く含む食材(野菜類、果物類、海藻類、豆類、いも類など)を食べるよう心がけ、水分もしっかりとりましょう。また適度な運動も取り入れましょう。

早寝早起きを心がけ、朝食をしっかりと食べることで、腸の運動が活発になり、便意も起こるようになります。時間にゆとりをもって、トイレに座る習慣を身につけましょう。食事では食物繊維を多く含む食材(野菜類、果物類、海藻類、豆類、いも類など)を食べるよう心がけ、水分もしっかりとりましょう。また適度な運動も取り入れましょう。