緊急情報

ホーム > イベント・観光・市の紹介 > 公園 > 主な公園・緑地など > 美浜区 > 海辺の生き物(貝類その他)

更新日:2024年7月10日

ここから本文です。

海辺の生き物(貝類その他)

稲毛海浜公園のいなげの浜や検見川の浜及び近海に生息する海辺の生き物を紹介します。(データ及び写真提供:夢鯨工楽部 清野正義氏 写真提供:中村ひろ子氏)

海辺の生き物図鑑

タテジマイソギンチャク

刺胞動物 イソギンチャク類 タテジマイソギンチャク科

刺胞動物 イソギンチャク類 タテジマイソギンチャク科

体壁は滑らかで通常オレンジ色か黄色の縦縞があります。

触手を持ち小型の動物を餌にしています。

アカクラゲ

刺胞動物 クラゲ類 オキクラゲ科

刺胞動物 クラゲ類 オキクラゲ科

直径10cm位。多数の触手と傘の上の赤い筋が特徴です。

刺胞毒は強いので注意が必要です。

クシクラゲ

有櫛動物 クシクラゲ類 クシクラゲ科

有櫛動物 クシクラゲ類 クシクラゲ科

ウリ型で、体の表面の繊毛がくしの歯のように並んでいるところからこの名があります。

櫛板の波動運動で泳ぎ動物を丸のみします。

カンザシゴカイ

環形動物 ゴカイ類 カンザシゴカイ科

環形動物 ゴカイ類 カンザシゴカイ科

石灰質を分泌して管を作り一生そこに棲むゴカイ類です。

冠部に大きな鰓糸が並び美しい光景です。

スゴカイイソメ

環形動物 ゴカイ類 スゴカイ科

環形動物 ゴカイ類 スゴカイ科

貝殻や海藻、ごみなどを付けた管の先を砂上に出します。

アラムシロガイ

軟体動物 巻貝類 ムシロガイ科

軟体動物 巻貝類 ムシロガイ科

内湾の砂浜にすみ、殻表は粗い顆粒状。海底の砂泥の中に潜っていて長い水管から流れ込んでくる死肉の匂いを嗅ぎ付けると砂から出てきて一直線に餌にたどり着き群がります。

ムシロガイ類は貝類の中でも代表的な死肉食性で「海の掃除人」と呼ばれています。

ツメタガイ

軟体動物 巻貝類 タマガイ科

軟体動物 巻貝類 タマガイ科

肉食性で他の貝の殻に穴をあけ中の柔らかい部分を口を伸ばして食べます。

イボニシ

軟体動物 巻貝類 アクキガイ科

軟体動物 巻貝類 アクキガイ科

潮間帯の岩場にもっとも普通に見られる貝の1種です。肉食性で岩にすむカキやフジツボに穴をあけて殺して食べます。

アメフラシ

軟体動物 ウミウシ類 アメフラシ科

軟体動物 ウミウシ類 アメフラシ科

頭に2本の角のようなものが生えています。

草食で皮膚にはで毒素があります。

刺激を与えると粘りのある紫色の液体を出すためアメフラシの名があるといわれています。

ブドウガイ

軟体動物 ウミウシ類 ブドウガイ科

軟体動物 ウミウシ類 ブドウガイ科

潮たまりの海藻の間によく見られアオサを食べます。

背中に半透明の殻を背負っています。

アサリ

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

白と黒の山形模様が特徴です。

食用として重要な貝の一つです。

珪藻類や有機物を餌としています。

アカガイ

軟体動物 二枚貝類 フネガイ科

軟体動物 二枚貝類 フネガイ科

食用の二枚貝です。

殻表に42本内外の放射肋があり、黒褐色の粗い毛の生えた殻皮で覆われています。

軟体はヘモグロビンを含むため赤いのでこの名前がある。

バカガイ

軟体動物 二枚貝類 バカガイ科

軟体動物 二枚貝類 バカガイ科

アサリやハマグリなどと並んで食用としてなじみの深い貝です。名前の由来は、いつも口を開けてオレンジ色をした足を出している姿があたかも口を開けて舌を出している馬鹿な者のように見えたとする説、たくさんとれた地域の名「馬加(まくわり)」(現在の幕張)を「バカ」と音読みして「バカ貝」と呼ばれたとする説など多数あります。

トリガイ

軟体動物 二枚貝類 ザルガイ科

軟体動物 二枚貝類 ザルガイ科

殻表に40本内外の放射肋があり、短い毛に覆われています。プランクトンを餌として1年の寿命の中で7~9cmになります。

足は長く、ヒトデなどに襲われるとこの足でジャンプして逃げます。

食用とする足が鳥のくちばしのような形をしていること、食味が鶏肉に似ていること、などから名づけられたといわれています。

シオフキ

軟体動物 二枚貝類 バカガイ科

軟体動物 二枚貝類 バカガイ科

潮間帯の砂の中に生息します。

表面に同心円状の成長肋があります。

活発に動き、出水管からよく水を噴き出すことから名づけられました。

マテガイ

軟体動物 二枚貝類 マテガイ科

軟体動物 二枚貝類 マテガイ科

波の穏やかな内海の砂浜に見られます。

細長い形の薄い殻を持ち10cm程になります。

砂を掘り数10cm~1m程の深さにすみます。

マテガイは塩分濃度に敏感で、急激な変化があると巣穴から飛び出す性質があり、巣穴に塩を振りかけて飛び出してくる処を捕まえます。

西日本で多く食用とされます。

オオノガイ

軟体動物 二枚貝類 エゾオオノガイ科

軟体動物 二枚貝類 エゾオオノガイ科

内湾の淡水の影響のある泥底干潟にすみ、深く潜入するため極めて長い水管を持ちます。

殻は楕円形で前後端がきっちり合わず少し開いています。

カガミガイ

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

類円形で扁平、白色で斑紋はありません。

潮間帯下部の砂底にすみ、水中の懸濁物を濾食します。殻の形が丸型で平べったく鏡に似ていることが名の由来です。

貝殻は丈夫で第4紀の貝化石として出土することも多く、縄文時代の貝塚から本種の殻の端を研いで刃物として使った舌状貝器が発見されることがあります。

マガキ

軟体動物 二枚貝類 イタボガキ科

軟体動物 二枚貝類 イタボガキ科

古くから世界各地の沿岸地域で食用や薬用として利用されてきました。

岩から「かきおとす」ことから「カキ」という名がついたといわれています。

一旦岩などに付着すると一生ほとんど動かないため筋肉が退化し内臓がほとんどを占めています。

ムラサキイガイ

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

外来種で繁殖力が強く足糸も強靭で容易にはがすことができず、人力の駆除が困難なほど各地に定着しています。

内湾の潮間帯や浅海の人工物や岩に多く、洋食食材にする場合はムール貝と呼ばれるが、貝毒を持ちやすいため売られているもの以外は食べられません。

ミドリイガイ

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

殻色が光沢のある青緑色、内湾の岩や岸壁に固着して群生します。

麻痺性毒物を蓄積しており、外来種として駆除の対象となっています。

ホトトギスガイ

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

軟体動物 二枚貝類 イガイ科

日本を含むアジアの温帯域に分布します。

名前は、野鳥のホトトギスと同様の縞模様を持つことに由来します。

ホンビノスガイ

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

軟体動物 二枚貝類 マルスダレガイ科

大型で同心円状の肋があり、灰白色の殻を持ちます。

もともと日本には生息せず、1998年に幕張で発見され、東京湾で繁殖している外来生物ですが、アメリカでは重要な食用貝です。

長寿で400歳以上のものがアイスランドで発見されています。名前は命名時にビーナス属に分類されていたことによります。

アナジャコ

節足動物 シャコ類 アナジャコ科

節足動物 シャコ類 アナジャコ科

干潟にY字形の深い巣穴を掘り、プランクトンや有機物を食べます。

名前と見た目が似ていますが、シャコとは別の生物です。

ユビナガスジエビ

節足動物 エビ類 テナガエビ科

節足動物 エビ類 テナガエビ科

東京湾でふつうにみられるエビです。

体長4cm程ですがハゼなどを襲って食べることもあります。

ニホンスナモグリ

節足動物 ヤドカリ類 スナモグリ科

節足動物 ヤドカリ類 スナモグリ科

内湾の泥の多い砂地に穴を掘って生活しています。

殻は柔らかく、体長6cm位になります。

ユビナガホンヤドカリ

節足動物 ヤドカリ類 ホンヤドカリ科

節足動物 ヤドカリ類 ホンヤドカリ科

内湾の干潟や汽水域に生息する小型のヤドカリです。

主に利用する貝殻はウミニナ類、ムシロガイ類、イボキサゴ等です。

鋏脚(第1胸脚)は右側が大きく、第2、3歩脚は指節が前節よりも長く、これが「指長」の名前の由来です。

コメツキガニ

節足動物 カニ類 スナガニ科

節足動物 カニ類 スナガニ科

潮の引いた砂浜で見られる小型のカニです。

春から夏に、オスが背伸びをして両方のはさみを振り下ろすウェービングという求愛行動が見られ、これが臼と杵で米を突く動作に似ているためこの名が付きました。

砂の中の有機物やプランクトンを砂ごと食べて残った砂を丸く固めて足元に棄てるため巣穴の周りに小さな砂団子が多数残ります。

タイワンガザミ

節足動物 カニ類 ワタリガニ科

節足動物 カニ類 ワタリガニ科

オスは甲の表面に白い雲状模様があり脚が青です。

肉食性でゴカイなどを食べます。

「ワタリガニ」の名はかなりの距離を泳いで渡ることから付いた。

イシガニ

節足動物 カニ類 ワタリガニ科

節足動物 カニ類 ワタリガニ科

甲は8cm程の六角形で前縁にたくさんの棘があります。第5脚は遊泳脚になっていて海中を素早く泳ぐことができます。

肉食で小魚、ゴカイ、貝などを食べます。

食用として出荷されています。

マメコブシガニ

節足動物 カニ類 コブシガニ科

節足動物 カニ類 コブシガニ科

1.5cmくらいの半球状で干潟にすみます。

魚の死骸などを食べる海の掃除屋です。

まっすぐ前に歩く変わり者です。

イソガニ

節足動物 カニ類 モズクガニ科

節足動物 カニ類 モズクガニ科

名前のとおり海岸の水際や水中でよく見られます。

2.5cmほどの大きさで、雑食性。海藻、小魚、ゴカイ、貝などいろいろなものを食べます。

イッカククモガニ

節足動物 カニ類 クモガニ科

節足動物 カニ類 クモガニ科

アメリカ原産の2cmほどの小型のカニです。

前縁部中心が角のように突出するため名づけられました。

水深80cmくらいまでの砂泥底に生息し有機物を食べるおとなしいカニです。

エボシガイ

節足動物 フジツボ類 エボシガイ科

節足動物 フジツボ類 エボシガイ科

固着性の甲殻類。

5枚の白い殻板に覆われた頭状部と5cmほどの伸縮自在の柄からなります。

頭状部の形が烏帽子に似ていることから名づけられました。

シロスジフジツボ

節足動物 フジツボ類 フジツボ科

節足動物 フジツボ類 フジツボ科

内湾の潮間帯の岩の上などに生息し、長時間の乾燥に耐えます。

脚を殻の外に伸ばして植物プランクトンなどを濾し取り食べます。

貝のように見えますが、エビ、カニなどと同じ甲殻類です。

フナムシ

節足動物 等脚類 フナムシ科

節足動物 等脚類 フナムシ科

5cm程の平たい形をしています。

雑食性で藻類や生物の死骸などを食べます。

大きな動物などが現れると一目散に岩の陰に逃げ込みます。水中に長くいると溺れます。

ワレカラ

節足動物 ワレカラ類 ワレカラ科

節足動物 ワレカラ類 ワレカラ科

1~3cmの細長い円筒形で7つの節からなる不思議な生き物ですがごく普通にいます。

海藻などについていることが多く、擬態となっていて体色も似せています。

スナヒトデ

棘皮動物 ヒトデ類 スナヒトデ科

棘皮動物 ヒトデ類 スナヒトデ科

腕長10cmになり、茶褐色、腹面は淡黄色です足の先に吸盤がなく、岩の上を這い上がることができません。

砂泥中の稚貝や多毛類など小動物を食べます

触れると根元や腕の途中から切れて落ちます。

シロボヤ

原索動物 ホヤ類 エボヤ科

原索動物 ホヤ類 エボヤ科

体長5cm程の楕円形で体表に多くの凹凸があります。

養殖用の筏や桟橋、船底、魚網などに多量に付着し大きな害を与えることがあります。

体が白いので名づけられました。

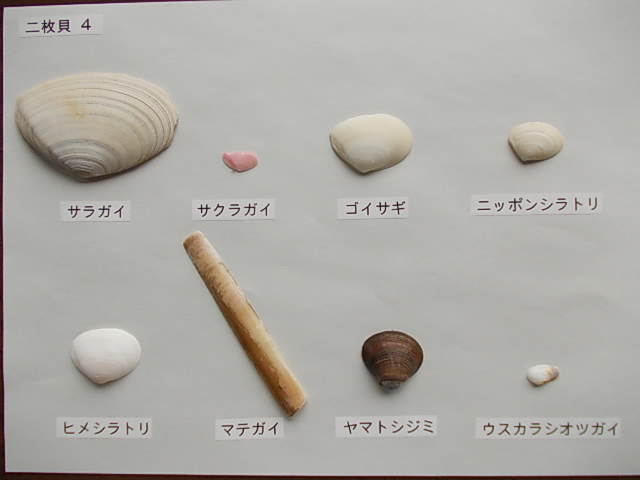

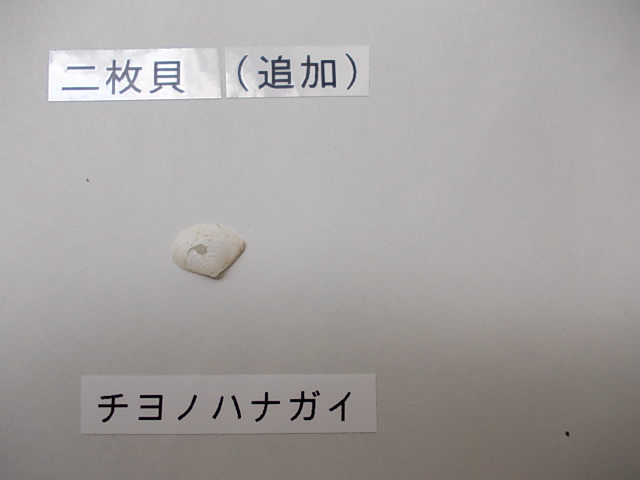

二枚貝(在来種貝殻)

軟体動物 二枚貝類

軟体動物 二枚貝類

検見川の浜で生きている在来種の二枚貝です。

貝(外来種貝殻)

軟体動物 二枚貝類

軟体動物 二枚貝類

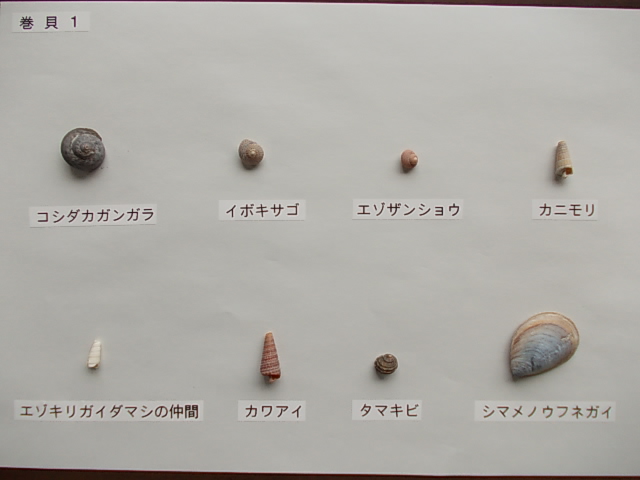

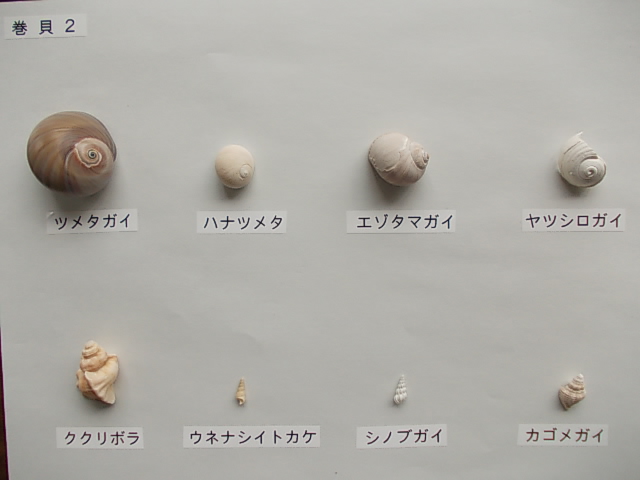

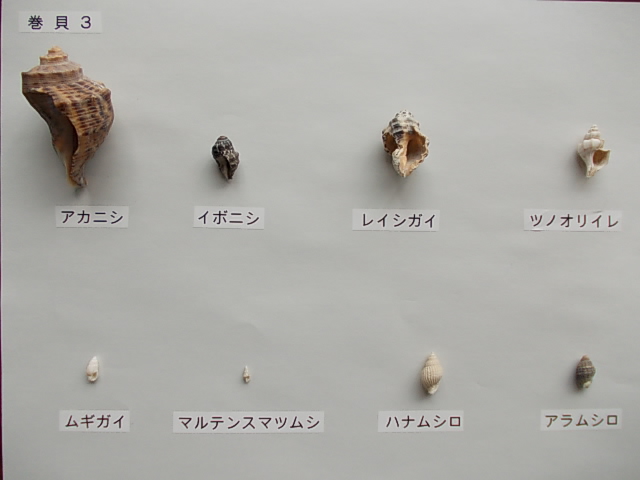

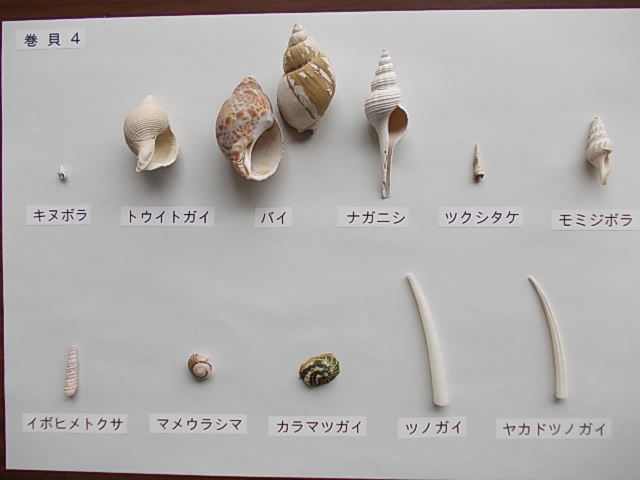

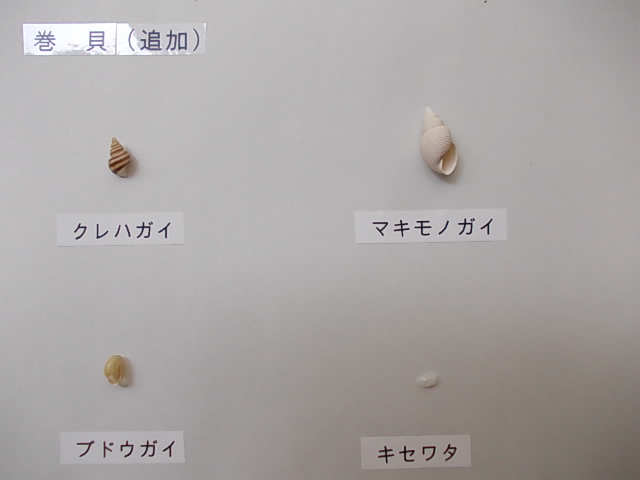

巻貝類

検見川の浜で生きている外来種の貝

その他貝殻

軟体動物 巻貝類

軟体動物 巻貝類

二枚貝類

検見川の浜で見られる貝殻

その他貝殻

軟体動物 二枚貝類

軟体動物 二枚貝類

巻貝類

検見川の浜で見られる貝殻

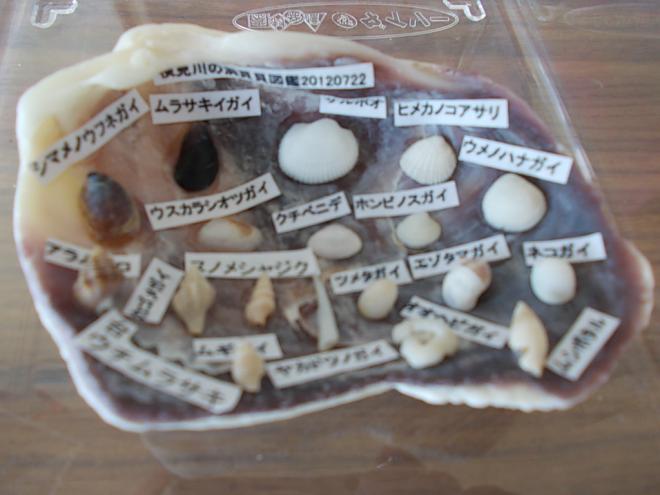

貝のジオラマ

検見川浜の移り変わりの様子を模型で表現したものです。

検見川浜の移り変わりの様子を模型で表現したものです。

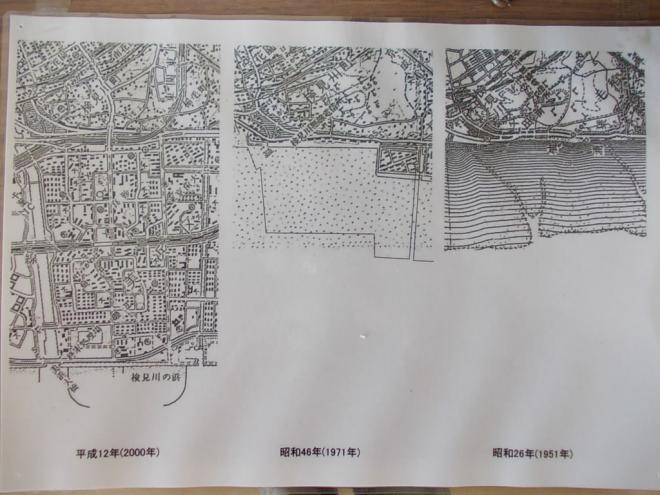

検見川浜の歴史

検見川浜の移り変わりの図面です。

検見川浜の移り変わりの図面です。

貝の化石

検見川の浜で見られる貝の化石です。

検見川の浜で見られる貝の化石です。

貝の標本

検見川の浜で見られる貝の標本です。このほかにも多数展示。(毎月第2週の土日に検見川の浜管理詰所で展示しています)

検見川の浜で見られる貝の標本です。このほかにも多数展示。(毎月第2週の土日に検見川の浜管理詰所で展示しています)

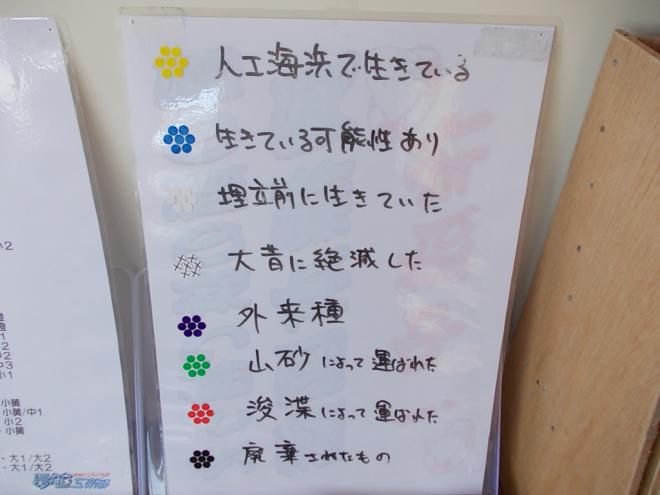

貝の由来

標本のマークの説明です。貝の由来別に表示しています。

標本のマークの説明です。貝の由来別に表示しています。

海辺の生き物リスト

稲毛海浜公園のいなげの浜、検見川の浜および近海に生息する生き物です。

海の生きもの(稲毛海浜公園の前面の海(主に検見川の浜)で見られる生きもの)

| 門 | 類(綱) | 種 |

|---|---|---|

| 刺胞動物 | イソギンチャク類 | タテジマイソギンチャク |

| クラゲ類 | アカクラゲ、ミズクラゲ、カミクラゲ | |

| 有櫛動物 | クシクラゲ類 | クシクラゲ |

| 扁形動物 | 多岐腸類 | ヒラムシ |

| 環形動物 | ゴカイ類 | タマシキゴカイ、エゾカサネカンザシ、スゴカイイソメ |

| 軟体動物 | ヒザラガイ類 | ヒザラガイ |

| 巻貝類 | アラムシロガイ、ムギガイ、アカニシ、ツメタガイ、イボニシ、ネコガイ、タマキビガイ、セキモリ、シマハマツボ(生存在来種)シマメノウフネガイ(生存外来種) | |

| ウミウシ類 | アメフラシ、ブドウガイ、キセワタガイ | |

| 二枚貝類 | ホトトギスガイ、マガキ、アカガイ、トリガイ、バカガイ、シオフキ、サクラガイ、マテガイ、アサリ、ツキガイモドキ、ナミマガシワ、サルボオ、ヒメシラトリ、カガミガイ、オオノガイ(生存在来種)ムラサキイガイ、ミドリイガイ、コウロエンカワヒバリガイ、ウスカラシオツガイ、ホンビノスガイ(生存外来種) | |

| イカ類 | コウイカ | |

| 節足動物 | エビ類 | ユビナガスジエビ |

| ヤドカリ類 | ユビナガホンヤドカリ、アナジャコ、ニホンスナモグリ | |

| カニ類 | ガザミ、マメコブシガニ、イシガニ、イソガニ、コメツキガニ、イッカククモガニ | |

| フジツボ類 | シロスジフジツボ、イワフジツボ、エボシガイ | |

| ワラジムシ類 | フナムシ | |

| ワレカラ類 | ワレカラ | |

| アミ類 | アミ | |

| 棘皮動物 | クモヒトデ類 | クモヒトデ |

| ヒトデ類 | スナヒトデ | |

| 原索動物 | ホヤ類 | シロボヤ |

いなげの浜で拾える貝(貝殻)

いなげの浜で拾える貝を紹介します。(82種:夢鯨工楽部の清野氏調査)

このページの情報発信元

都市局公園緑地部中央・美浜公園緑地事務所

千葉市美浜区高浜7丁目2番1号

電話:043-279-8440

ファックス:043-278-6287

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください