緊急情報

更新日:2019年6月29日

ここから本文です。

美浜区防災公開講座「避難所運営のいろは」を開催しました

1.開催経緯

避難所の立ち上げ・運営を円滑に行い、早期の復旧につなげていくには自治体のみならず、地域住民の皆さんの力が欠かせません。

平成28年に発生した熊本地震では、避難生活が長期化する中、女性や高齢者など配慮が必要な方々への避難所における対応が大きな課題となりました。

そこで、避難者の多様なニーズに配慮した避難所運営等について、考えるきっかけとして本公開講座を開催いたしました。

2.公開講座概要

日時:令和元年6月29日(土曜日)14時00分~16時00分

会場:美浜区保健福祉センター4階大会議室

参加人数:78人(男性 48人、女性 30人)

多くの皆さんに本公開講座へご出席いただきました。

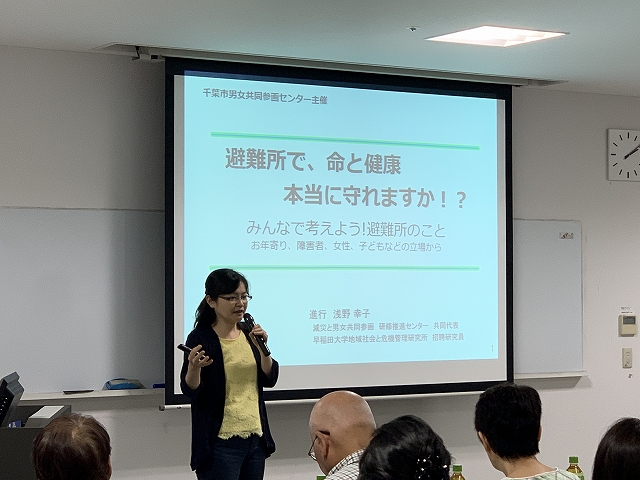

3.講師紹介(浅野幸子先生)

内閣府の「避難所運営ガイドライン」(2016年)策定委員。阪神・淡路大震災ではボランティア団体スタッフとして4年間、現地で避難者支援、復興まちづくり支援に従事。その後、東日本大震災女性支援ネットワーク運営委員会を経て、現在、減災と男女共同参画研修推進センター共同代表、早稲田大学地域社会と危機管理研究所招聘研究員、大学非常勤講師。専門は、地域防災・非営利組織論。

千葉市では、災害対策基本法に基づき設置している千葉市防災会議の専門委員として地域防災計画の作成等に携わる他、地域における防災リーダー養成を目指す防災ライセンス講座の講師など、千葉市の防災施策に深く関わっていただいています。

4.講座内容

配布されたワーク資料に沿って、災害時の避難所生活の実情や被災者の健康状態等に関する問題点をご説明いただきました。下記はその抜粋になります。

多様な避難形態がある

・劣悪な状況で、関連死も多い

・女性は特にリスクを負う可能性が高い

・避難所には女性リーダーも必要である

避難所は地域の拠点である

・必要な物資も声を上げないと届かない(実際にはあっても配布されず眠っていたというケースが多い)

その後、避難所生活において想定されるさまざまな状況に対し、避難所運営するにあたって、どのような対応をすべきか議論されました。下記は議論のテーマの抜粋になります。

・避難所において、子や孫が泣き叫んでいる。または親や配偶者が認知症で徘徊している

・避難所において、食物アレルギーの方がいる。原因物質や重度もさまざま

・避難所において、ノロウィルスやインフルエンザに感染した方がいる

なお、当日の配布資料の1つに千葉市男女共同参画センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が企画・発行しました「みんなで考えよう!避難所のこと」がございます。同センターのホームページに掲載されておりますので、ぜひご確認ください。

5.参加者からのご意見(参加者のアンケートより抜粋)

今回の内容は大変参考になり、理解が深まりました。

◎楽しく分かりやすく説明して頂きました。有難うございました

◎性暴力等は、認識していなかった部分なので、勉強になりました。

◎これを機会にいろいろ学んでいきたいと思いました。

◎委員の中に女性のスタッフが必要、かつ重要なことを認識した。

◎現場の事例が具体的な対応策がゆえ、参考になります。

◎女性リーダーの活躍していただく重要性がよく理解できました。

◎避難所生活で困ることが沢山あり、情報、ヒント集からとてもよく学べました。

◎知らない事が多かったので、参考になりました。弱者に対する気配りが大切と感じました。

今後も美浜区では、地域の皆さんが主体となった避難所運営について、支援を進めて参ります。

このページの情報発信元

美浜区 地域づくり支援課

千葉市美浜区真砂5丁目15番1号 美浜区役所3階

電話:043-270-3124

ファックス:043-270-3191

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください