千葉市動物公園 > 動物紹介・展示ゾーン > 生命の森 熱帯雨林 -Wonder of Rainforest-

ここから本文です。

生命の森 熱帯雨林 -Wonder of Rainforest-

更新日:2025年8月6日

動物科学館は、2025年3月29日に熱帯雨林を学ぶ学習展示施設としてリニューアルしました。(※一部エリアを除く)

プロモーション動画

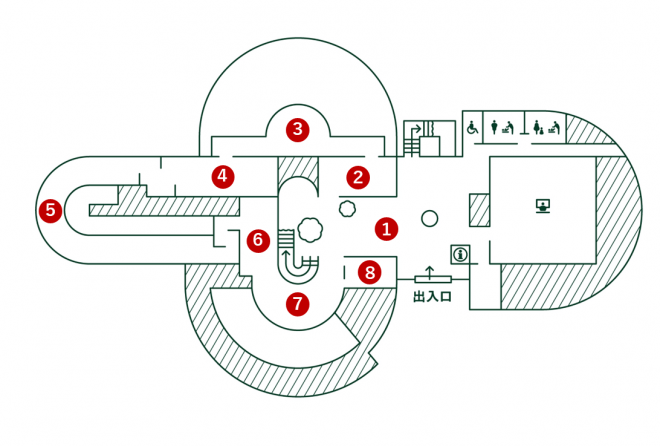

館内マップ

| 1階 | |

| ①エントランス |  |

| ②プロローグ「はじまりの小道」 | |

| ③バードホール | |

| ④熱帯雨林とは | |

| ⑤闇の世界に暮らす | |

| ⑥人が森にしてきたこと | |

| ⑦人が森にできること | |

| ⑧林床の世界 | |

| 2階 | |

| ⑨植物の拡大戦略 |  |

| ⑩バードホール | |

| ⑪地球環境と熱帯雨林 | |

| ⑫世界最大級の森に暮らす 小さなサルたち |

|

| ⑬ログルーム | |

展示エリア

エントランス

-Entrance Hall-

総合案内(インフォメーション)

園内のご案内や年間パスポートの発行、落とし物の受付などを行っています。

クエストテーブル

園内マップでは、イベントのご案内や動物の情報などをご確認いただけます。今日のプランを立てる際にぜひご活用ください。

また、園に関する各種チラシもこちらからお持ちいただけます。

熱帯雨林FOOD&SPICEマップ

トロピカルフルーツやスパイス、コーヒーやチョコレートの原料など、私たちの暮らしには熱帯雨林から得られる恵みが数多くあります。

それらがどのようなもので、どこからやって来ているのかを、実物とともに紹介・展示しています。

休息スペース

エントランスのベンチやスツールでひと休み。本棚には、熱帯雨林や動物に関する書籍を設置していますので、ご自由に手に取ってご覧ください。

また、スツールの一部には、これから熱帯雨林を巡るみなさんへの問いかけが散りばめられています。問いの答えを探しながら展示を巡るのも、ひとつの楽しみ方です。

シンボルツリーと動植物たち

エントランスには、さまざまな動植物のジオラマが配置されており、ボルネオ島の熱帯雨林の自然環境が再現されています。本物と見間違えるほど精巧に作られた造形により、まるで熱帯雨林に迷い込んだかのような没入感のある空間となっています。

実物の植物から型を取って複製したものや、形態や動きをじっくり観察して作られた、今にも動き出しそうなリアルな動物たちが展示されています。樹木の根元や階段、さらには2階の渡り廊下からなど、さまざまな角度から観察できます。

シンボルツリー「フタバガキ」について

エントランス中央にそびえ立つシンボルツリーは、アジアの熱帯雨林を象徴する巨木「フタバガキ」。その高さは70メートルを超え、特異な板根が特徴的です。

|

日本の発展を支えた木 ラワン材として合板の材料とされた木です。コンクリート型枠材として日本の戦後復興、高度経済成長を支えてきました。一方でこの時期に日本によって多くの伐採が多く行われ、熱帯雨林の破壊が進行しました。(人が森にしてきたことで解説しています) 日本文化と古くからつながっていた木 樹脂は「竜脳(ボルネオール)」といわれます。同属の種類から抽出された樹脂は、お香(線香)を作る際に必ず使われる原料の一つです。日本人が古くから日々の生活の中で関係をもってきた木です。(人が森にしてきたことで解説しています) 長大な地球の歴史と生命の共生を教えてくれる木 もともとフタバガキの祖先はアフリカ大陸で発生しましたが、インド亜大陸の大陸移動によりユーラシア大陸に到達しました。当初は背の低い木でしたがユーラシア大陸のブナ科の植物の菌根菌(キノコ)と共生を始めたことにより巨木へと進化しました。そしてその巨木となった木が多くの生き物の生活を支えています。地球の歴史の偶然により生まれた木が、現在の地球環境の重要な担い手となっています。(林床の世界で解説しています) |

プロローグ「はじまりの小道」

-Prologue-

擦りガラス越しに映し出された植物のシルエットの小道、ここから「熱帯雨林への旅」が始まります。

小道では、12分間の照明と環境音の変化によって、「熱帯雨林の1日」を表現しています。

朝はサルの鳴き声、午後になると激しいスコールの音など、ここで聴こえてくるさまざまな音は、展示の資料集めに訪問したボルネオ島で録音したものです。

「なぜ動物園が熱帯雨林をテーマにした展示を行うのか」――その展示コンセプトが、擦りガラスに記されています。

「驚きに満ちた世界、熱帯雨林へ」

熱帯雨林は、無限の驚きと感動が詰まった世界です。林床に広がる生命のネットワーク、植物たちの巧みな生存戦略、そこに息づく多くの動物たち。雄大な森の奥深くには想像もつかないほどの未知なるものが存在しています。今そこで何が起きているのか、私たちとどの様な関係性があるのか、熱帯雨林を五感で感じながらその謎を解く旅に出かけましょう。

「動物園で熱帯雨林を知り、学ぶ」

動物園は世界中のさまざまな野生動物との出会いの場であり、その動物の生態や魅力を伝えるだけでなく、絶滅危惧種を本来の生息地が回復するまで守っていく、「種の保全」の役割も担っています。そしてその多くの種が、生物多様性の宝庫である熱帯雨林に生息しています。動物園を訪れた人それぞれが、熱帯雨林やそこで暮らす生物について知り、その重要性に気づくことが、保全への第一歩へとつながります。

バードホール

-Bird Hall-

敷地面積約1,000㎡、高さ約15メートルの温室に、さまざまな熱帯の植物が植えられ、鳥たちの飛び交う姿がご覧になれます。

1階と2階のテラスから高さの違う視点で観察ができます。

「サガリバナ」や「アコウ」など、自然の熱帯雨林に自生する植物に加え、環境問題としても注目される「アブラヤシ」や「コーヒーノキ」などのプランテーション植物も展示しています。豊かな熱帯の森の風景と、大規模農園に見られる単一栽培との対比を通して、人と自然の関わりについて考えるきっかけを提供しています。

バードホールでは、「オニオオハシ」や「リビングストンエボシドリ」などの色とりどりの鳥たちが暮らしています。

実はその中に「ナマケモノ」の姿も。どこにいるか見つけられるでしょうか。じっくり探してみてください!

ここで会える動物はこちら

1階 グラウンドデッキ

林床の雰囲気である陽の届かない薄暗さを暗い焦げ茶の壁や床面で表現しています。世界最大のハトである「カンムリバト」を近くでご覧いただけます。

2階 キャノピーテラス

林冠(キャノピー)の雰囲気と樹上に暮らす動植物を高い位置から観察することができます。

熱帯雨林特有のスコールを再現

毎日14:30ごろから、熱帯雨林特有の”気象現象”「スコール」を再現しています。

突然のスコールに出くわした鳥やナマケモノがどのような行動をするのか、ぜひ観察してみてください。

熱帯雨林とは

-Rainforests in a Nutshell-

動物科学館の全体テーマである熱帯雨林の展示を見ていく第一歩として、熱帯雨林とはどういうところか、基礎的な情報を知ることができる展示エリアです。

熱帯雨林はどんな環境なのか、どうやって誕生したのか、またどんな生物が生息しているのか、アニメーションを用いて説明します。

86インチの大型モニター5台を使用し、以下の5つの項目それぞれをアニメーションにて紹介しています。

①熱帯雨林の環境

②熱帯雨林誕生までの地球史

③アジア、南米、アフリカの熱帯雨林の違い

④森内部の高さによる環境の違い

⑤早朝から深夜までの1日の環境の変化

モニターの脇にはイラスト・図を交えて解説文も展示しており、映像と併せて読むとより理解が深まります。

後方の壁面には、地球の気候メカニズムについて解説しています。

降水量の多い熱帯雨林の気候には、大気循環が大きく関わっていることが分かります。

隠れポイント

5台のモニターそれぞれ映像が流れますが、解説の始まりに、5画面がすべて連動し一つの映像としてアニメーションが流れます。

動物が横切る様子が見られましたか?

ぜひイスに腰かけ、全体を見てみてください。

闇の世界に暮らす

-Lives of Night Creatures-

このエリアでは、夜行性の動物たちを展示しています。

暗闇の中で活動する彼らは、嗅覚・視覚・聴覚・触覚といった感覚を巧みに使って暮らしています。展示場向かいの壁面では、そうした感覚のはたらきに注目した解説を行っており、展示動物を観察しながら理解を深めることができます。

壁沿いにはベンチも設置していますので、座って動物たちの行動や生態をじっくり観察してみてください。

夜間の動物たちの様子を展示するため、日中の展示場は暗くしています。

ここで会える動物はこちら

人が森にしてきたこと

-Our Relationship with Forests-

人は、古くから熱帯雨林の恩恵を受けながら暮らしてきました。今では、その資源が世界中に運ばれ、多くの人々の生活に深く浸透しています。さらに文明が発達したことで、私たち人が多くを求めるようになり、熱帯雨林をより多く消費するようになりました。その結果、何が起きているのかを考えてみましょう。

現在、熱帯雨林の多くが人による資源の争奪戦により破壊されてしまっています。しかし、熱帯雨林の資源は古くから世界の各地で利用されてきており、私たちの文化文明の基礎を支えてきました。最初はバランスの取れた付き合いであった関係がどこで狂ってしまったのでしょうか?人が熱帯雨林に何をしてきたのかの歴史を振り返ってみましょう。

会えなくなってしまうかもしれない動物たち、会えなくなってしまった動物たち

展示室に入って左手にはゾウやゴリラなどの熱帯雨林に生息する絶滅危惧種や、ドードーなどのすでに絶滅してしまった動物の写真やイラストを紹介しています。

人が熱帯雨林の資源を過剰に消費するようになったため、熱帯雨林に生息するたくさんの動物の生息地や命を奪ってしまいました。

熱帯雨林と人の歴史

人と熱帯雨林の資源は昔も今も切っても切り離せないつながりがあります。もちろん日本も例外ではありません。モニターでは人と熱帯雨林のつながりの歴史を解説しています。

隣にはアブラヤシのプランテーションなど、熱帯雨林の現状の写真を掲示しています。写真をあえて斜めに設置することで、森が破壊され自然環境のバランスが崩れていく様子を表現しています。

現代の人の生活と熱帯雨林のつながり

出口付近では、リビングや庭の一部を再現しています。机の上には、マーガリンが塗られたパンやスマートフォンが置かれ、床や棚には雑誌や化粧品、庭には自転車が置かれています。この表示されたすべての物が、熱帯地方で収穫された資源を原料の一部としています。現代の私たちの生活の中には、熱帯雨林由来のものがたくさんあり、それらを日常的に利用しています。

人が森にできること

-Giving Back to the Forest-

熱帯雨林を守るには私たちに何ができるのでしょうか?森の減少を防ぎ、これからも熱帯雨林と共存していくために進められているさまざまな取り組みを紹介します。

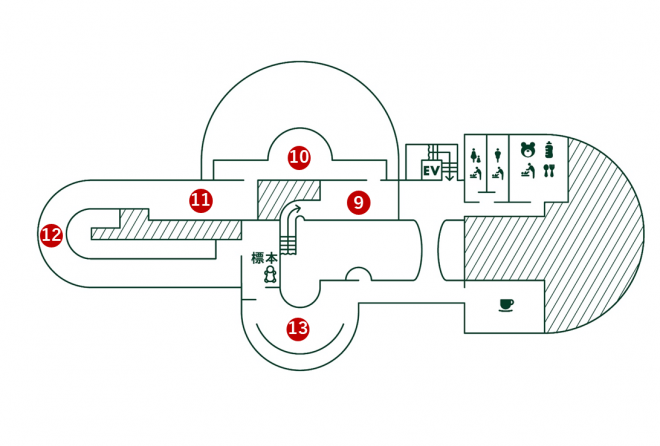

未来へつなぐ動物園の使命

動物園は人と自然をつなぐ架け橋としての役割があります。自然環境保護への意識を育むとともに未来のために行動を起こすきっかけを提供することが動物園の使命です。

こちらでは動物園で行っている「種の保存」事業を中心としたさまざまな活動をパネルで紹介しています。

熱帯雨林を守る

私たちが森を守るために、どのような選択肢があるのか紹介しています。パーム油・プランテーションは本当に悪なのか、また1杯のコーヒーに取り巻く問題など、私たちの身近なところから問題提起を行い、私たちが何を選択できるのかを提案しています。

林床の世界

-The Forest Floor-

この展示では、森の最下層の「林床の世界」について紹介しています。

日本の森と比べると、熱帯雨林の土壌は非常に薄いのが特徴です。それにもかかわらず、なぜフタバガキのような超高木が育つのでしょうか?

実は、熱帯雨林の土壌には無数の生き物が暮らしており、それらが栄養を素早く循環させることで、森林全体を支えているのです。

薄い土壌の構造や超高木のフタバガキが倒れない理由、また林床にうごめく、さまざまな動植物や菌類などリアルな映像も交えながら、その役割や関係性を紹介しています。

天井を見上げると樹木から舞い落ちた葉がどんな生物がどのように分解を行うのかを約4分20秒のアニメーションで解説しています。

映像はぜひエントランスにある「コップタケ」をイメージしたイスに座り、お楽しみください。

植物の拡大戦略

-A Seed's Journey-

一見、動物により食べられるなど利用されるだけのように見えるだけの植物ですが、実は動物たちを巧みに利用し、自らの生息域を広げています。その不思議で巧妙な戦略を紹介しています。

熱帯雨林の豊かな生態系を支える植物たちのユニークな生態に、楽しく触れることができます。

左右の壁面に投影される、迫力ある4分30秒のアニメーション映像では、動物たちによって種子がどのように運ばれ、どれほどの距離を移動するのかを、視覚的にわかりやすく学ぶことができます 。

さらに、ジャックフルーツとラフレシアの香りを実際に体験できるコーナーもあり、映像と香りを通じて熱帯雨林の世界をより深く感じることができます。

地球環境と熱帯雨林

-Tropical Rainforests and the Global Environment-

熱帯雨林に降った雨は木々に吸収され、その後再び大気へと戻っていきます。この循環は生命を育み、バランスが崩れると地球規模の気候変動を引き起こします。

また、熱帯雨林は光合成によって二酸化炭素を取り込み、大きな炭素の貯蔵庫として、地球全体の環境維持に重要な役割を果たしています。熱帯雨林が破壊されることで、地球環境にどのような影響があるのかを知ってください。

熱帯雨林の水循環と炭素循環

壁面には、動物科学館で最も大きな幅12メートルのスクリーンが設置されており、左右に分かれた画面で「健全な森」と「破壊された森」の様子を対比しながら、熱帯雨林と大気の間で起こる水の循環や炭素の循環についてわかりやすく解説しています。

さわれる地球

スクリーンの背面にあるこの地球儀では地球全体の雲の動きや大気の動きなどご覧いただけます。隣に設置されているタブレットを操作することで、地球儀を自由に動かすことができます。地球規模での大気の動きを体験してください。

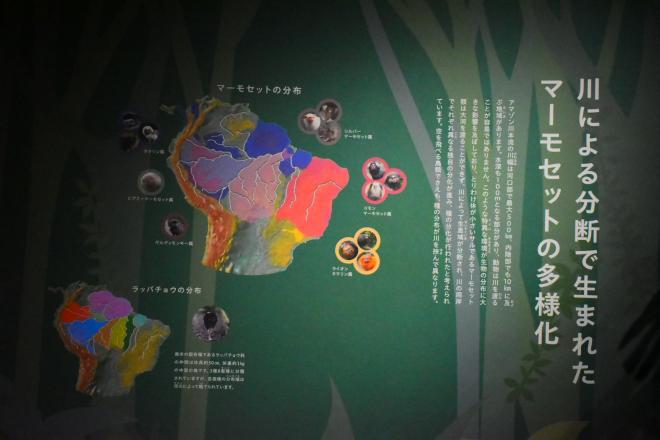

世界最大級の森に暮らす小さなサルたち

-Little Monkeys in a Large Rainforest-

この展示では、アマゾン川流域に暮らすマーモセット類を紹介しています。

観覧通路はアマゾン川をイメージしており、マーモセットの生息地である南米の熱帯雨林に入り込んだような没入感を味わえます。

壁面の解説では、マーモセットの多様性や種ごとの違いについて学ぶことができます。

また、壁面のベンチに座ると、まるでアマゾン川の対岸にいるかのような気分で、動物たちの行動をじっくり観察することができます。

ここで会える動物はこちら

熱帯雨林と私たち

熱帯雨林は多種多様な生命を育み、地球環境の維持にも貢献しています。

熱帯雨林の環境やそこで暮らす動物、熱帯雨林から受けた恩恵など――私たちの生活と関わり合っている熱帯雨林について学び、関心を持つきっかけとなれば嬉しいです。

ログルーム

-Cabin of Curiosity-

ここは、生き物をより深く知ることができる場所です。骨格標本やスケッチからわかる生き物の不思議や面白さに気が付くと、生きている動物がより一層魅力的に見えてくるはずです。

ログルームに入ると目の前に、ネズミ、ヒト、アジアゾウの骨格標本が並んでいます。体の大きさや骨格などを比較してみましょう。ゾウの骨格標本は、リニューアル前には動物科学館のエントランスに設置されていたものを、リニューアル時にこのログルームへ移設しました。

動物豆知識

半円の壁の内側には動物の豆知識が書かれています。この絵を見て文章を読んだら、実際にその動物を観察しに行ってみましょう。また、さまざまなイベントやワークショップもここで開催予定です。

研究者のフィールドノート

半円の壁の外側には、板書された黒板のようになっており、本展示監修者である盛口満さんのフィールドノート(生物の記録)をコラージュしています。とても精密に描かれた動植物のスケッチやメモなどをご覧いただき、生物の研究に少しでも興味も持ってもらえると嬉しいです。

標本棚

千葉市動物公園で所有している剥製や骨格標本、鳥の羽や卵などを比較できるように展示しました。倉庫で保管され非公開となっていたものを新たに追加しました。ぜひじっくり見比べてみてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください