千葉市動物公園 > 千葉市動物公園について > 園長メッセージ > 園長メッセージのバックナンバー(2020年度)

ここから本文です。

園長メッセージのバックナンバー(2020年度)

更新日:2024年6月21日

園長メッセージのバックナンバー(2020年度)

2021.3.17

こんにちは!

前回取り上げた「アフリカタテガミヤマアラシ」に続き、今春オープン予定の新展示場にやってくる仲間をご紹介。残るはシマウマです!

主にアフリカのサバンナを生活圏とし、縞模様が鮮やかなシマウマは、既に当園展望デッキ前にいる「グレビーシマウマ」のほか「サバンナシマウマ」「ヤマシマウマ」の3種に分類されますが、新展示場に当園初お目見えするのは「サバンナシマウマ」の1亜種である「グラントシマウマ」です。体形や縞の形態でこの種の違いを見分けるポイントは、「グレビーシマウマ」の耳が丸みを帯びた形なのに対して、「グラントシマウマ」はやや長い楕円形をしています。また「グレビーシマウマ」の縞は細く数が多いのですが、お腹に縞がないのに対して、「グラントシマウマ」の縞は幅広でお腹まで広がっています。特にお尻の方から見ると、両者の縞の細かさや数の違いがはっきりとわかります。縞の謎についての研究・解説は、①体温を下げる為、②病原菌を媒介する虫を寄せつけない為、③目の錯覚を利用した捕食者から身を守るカムフラージュの為、④個体同士の識別の為など様々。縞模様に体温を低く保つ効果があるなんて不思議ですよね。この仕組みは熱をよく吸収する黒色部分が、白色部分よりも空気の流れが強く速くなり、これによっておこる空気の対流で皮膚温度を低く保つというものです。シマウマは同じ地域に生息する縞のない他の哺乳類と比べて、体温が3℃も低いという調査結果も発表されています。また、縞模様が低解像度のアブの目をくらませるとする「吸血動物からの防御」なんていう研究もブリストル大学とカリフォルニア大学から発表されています。縞の謎をいろいろ調べてみるのも楽しいと思いますし、「グレビーシマウマ」と「グラントシマウマ」を是非比較観察してみてください。ちなみに「ヤマシマウマ」は山地の草原が生息地で、真上からみた腰の辺りから尾には、はしご状の縞があり、また首の下の辺りに肉垂があるのも特徴です。

「シマウマ・ヤマアラシ展示場」のオープンにより、「ライオン展示場」、「ミーアキャット展示場」、そして「チーター・ブチハイエナ展示場」と進めてきた平原ゾーン一帯の新設と改修がひと段落し、「平原ゾーンフルオープン」となります。お楽しみに!

さて、「市原ぞうの国」、「サユリワールド」を統合し「ANIMAL WONDER REZOURT」として3/23にリニューアルオープンされるのを前に、先日、同園を内覧させて頂きました。タイの伝統的な文化・芸術・美術品等が随所に飾られ、タイの魅力を存分に体感できる数々のスポットが新設された他、ゾウの新設水遊び場「エレファント スプラッシュ」では、大喜びで水遊びを楽しむゾウさん達が間近に見られて迫力満点でした。リニューアルへの想いとして、坂本園長は「こんな時だからこそ、思いっきりのお客様の笑顔を見たい!楽しいニュースをお届けしたい!」と語られています。いろいろ勉強させて頂きました。ありがとうございました!当園も頑張らねば!

ご案内頂いた坂本園長と

2021.2.26

こんにちは。

園内では、今春オープン予定のシマウマ・ヤマアラシ展示場の全貌が明らかになりつつあります。そこで今回取り上げるのは当園に初お目見えするヤマアラシです。

ヤマアラシは、現生哺乳類全種の約半数を占める、哺乳類で最も繁栄している系統群とされる齧歯(げっし)類に属しますが、長く鋭い針状毛を体に備えていることでよく知られていますよね。ヤマアラシという名前は、夜行性で、周囲の木の皮や小枝を食べつくしてしまい、山の木を枯らしてしまう、つまり”山を荒らすもの”に由来しており、英名の「porcupine(ポーキュパイン)」は「とげだらけの豚」を意味するようです。またヤマアラシは、ユーラシアとアフリカ(旧世界)に生息する地上生のヤマアラシ科と、南北アメリカ(新世界)に生息する樹上生のアメリカヤマアラシ科の全く別の2つの系統に分けられますが、当園に登場するのはヤマアラシ科の「アフリカタテガミヤマアラシ」で、名前が表すように、額から体にかけてタテガミのように針状の毛が生え、特に背中のあたりの黒白まだらの部分は固くなっています。身の危険を感じたり、威嚇する際に、後ろ足を踏み鳴らし、尻尾の毛を震わせて「シャラシャラ」と音を立てたり、針状毛を逆立てて、しかも後ろ向きで機敏に突進します。針状毛は、先端が鋭く尖ってささりやすく、また根元から抜けやすくなっていて、抜けた毛はまた生えてきます。またネズミの仲間だけあって門歯(前歯の真中にある歯)が一生伸び続けるので、歯の長さを調整するため、木など硬いものをよくかじります。鳴き声も特徴的ですし、よく見ると耳たぶがついていることがわかります。見どころたくさんの「アフリカタテガミヤマアラシ」。オープンをお楽しみに!

さて、園内諸施設の修繕・整備にも計画的に取り組んでおり、現在ご入出に大変ご不便をおかけしております動物科学館前の整備など、幾つか年度内完了を予定しているところでございます。

また、ご乳幼児を連れの方にもゆっくりと園内を楽しんで頂けるよう、施設や備品等の充実にも取り組んでいます。そしてこの度、ライオン展示場「京葉学院ライオン校」のネーミングライツスポンサーである株式会社京葉学院様から貸出用ベビーカーをご寄附頂き、既にたくさんの皆さんにお使い頂いています。改めまして株式会社京葉学院様の様々なご支援に心から御礼申し上げます。

これからも、ご来園の皆様へのより心地よい場の提供を心がけ、「驚きと感動、憩いと癒し、そして学びの場」としての発展を通じ、より愛され、親しまれる園を目指してまいります。

2021.2.17

日々かけがえのない命の輝きと尊厳に向き合う動物園。喜びも悼みもお伝えしなければなりません。

昨日、当園のボルネオオランウータンの「フトシ」が死亡しました。愛嬌ある姿を思うと悲しみと寂しさでいっぱいですが、彼が天命を受け入れてくれたと信じています。一方で、課題の発見と改善を追求し、挑戦していく事こそが動物園の使命との思いを新たにしています。

皆さんに愛され、様々な思い出を残してくれた「フトシ」、ありがとう。

2021.2.7

こんにちは。

動物公園では、今年も新しい命を迎えています。今回はそんな彼らを取り上げます。

1種目は、1月6日に赤ちゃんが誕生した「レッサースローロリス」です。

ベトナム、ラオス、カンボジアといったアジアの森に生息する、霊長類の中でも以前ご紹介した「ショウガラゴ」などとともに、鼻腔が屈曲して鼻孔が左右に離れて外側を向いていることが特徴的な原始的グループ「曲鼻亜目」に属し、レッドリストでは絶滅危惧II類 (VU)から絶滅危惧IB類(EN)に指定変更され、近い将来における野生での絶滅の危険性が高まっているとされています。体長は15~25㎝、体重は400gほどで、「ベンガルスローロリス」「スンダスローロリス」等のスローロリスの仲間の中では名前の通り最小で、夜行性の特徴である網膜の奥にタペータムという組織をもつ大きな目も「ショウガラゴ」と似てとても愛らしい顔をしています。他方、名前の示す通り普段の動きは非常にゆっくりですし、尾は退化してほとんどありません。またスローロリスの仲間は、寄生虫の駆除や外敵からの防御として、上腕腺から分泌される分泌液を舐め、唾液と混ぜ合わせることによって刺激臭のある毒素を生成し、グルーミングによって自らと子の体に広げる事が知られており、哺乳類には極めてまれな毒を持つサルの仲間という事になります。「ロリス」とはオランダ語で「道化師」という意味とのことなので、こうしてみてくると名付けられた背景が感じられますね。

さて、もう1種は2月2日に赤ちゃんが誕生した「フタユビナマケモノ」です。

中央アメリカから南アメリカにかけての湿度の高い熱帯雨林に生息し、哺乳類としてはとても珍しい変温動物です。フタユビの名前は、前肢が2本(後肢は3本)の指がある事に由来しますが、前後肢それぞれ3本の指を持つ「ミツユビナマケモノ」と言う種もいます。1日に20時間ほど眠っていると言われ、排便と排尿は地上で行いますが、それ以外は長いかぎ爪で樹にぶら下がって、生涯のほとんどを過ごすほぼ完全な樹上生活動物です。この姿は、捕食者から身を守る擬態とされますが、被毛には藻類が生える事もあり、このことも樹木や樹皮への擬態に役立っているようです。確かに当園のバードホール内で彼らを見つけるのはとても難しい・・。ナマケモノ(怠け者)などと不名誉な名前を付けられていますが、彼らは他の動物に比べて体の筋肉が少なく激しい運動が苦手な為、エネルギー消費を極めて少なくして、食事量は1日数グラムと数枚の葉を食べるほどでも生きていけるとても省エネ動物なのです!

さて、暦は立春も過ぎ、園内では河津桜(カワヅザクラ)も咲き始めました。

生命の芽生えを感じる春、感謝の気持ちをもって、我慢と工夫で毎日を過ごしましょう。

2021.1.20

こんにちは。

今回は叫ばれて久しい地球温暖化について取り上げます。

昨年10月に菅総理大臣が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言し、グリーン社会の実現に向けて環境関連分野のデジタル化による、効率的、効果的なグリーン化を推進する事を掲げました。

1988 年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された、国連気候変動に関する政府間パネル:IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)のこれまでの報告によると、陸域と海域を合わせた世界平均気温は、1880 年から2012 年の期間に0.85℃上昇しており、今後、極端な高温が増えることはほぼ確実で、熱帯や中緯度地域における大雨の頻度が増す可能性が非常に高く、降水量の多いエリアと少ないエリアの差の拡大や更なる海面上昇を指摘しています。また、現状を上回る温暖化対策を取らなかった場合は、20世紀末頃(1986年~2005年)と比べて、21世紀末、すなわち2100年には平均気温が2.6~4.8℃上昇すると予測しています。地球温暖化には人間活動が95%以上影響していると言われており、産業革命が始まった1750年以降、温室効果要因の筆頭である二酸化炭素(CO2)は増え続け、大気中の濃度は1750年度比で40%増加し、これにより海洋の酸性化も進んでいます。

地球温暖化により起こる気候変動は、我々の生活のみならず、自然環境や地球上の生命に及ぼす計り知れないリスクを有しています。たとえば、平均気温が1~3℃上昇することで絶滅危機にさらされる野生生物は、世界全体の野生生物種の30%、4℃以上の上昇の場合は40%以上となるとの予想もされています。2020年以降の国際的枠組みである「パリ協定」では、「世界共通の長期目標として平均気温上昇を2℃未満に抑える」ことが採択されていますが、様々な検証データや予想から見れば現状の深刻さがわかります。取り返しのつかない状況を後世に引き継がないための様々なエコアクションが具体的になっていますし、これからもいろいろな枠組みでの施策推進で新たな成果が生まれてくると思います。肝要なのは、一人一人がこの問題に折に触れて向き合い、普段の生活でできる事に、より一層取り組むことでしょう。

「生きた動物の展示を通して、“共生”や野生動物を含む自然環境、ひいては地球全体を守る事へと人々の関心を向かわせる機会を供する場」が動物園の社会的な役割の1つであると、これまでも述べてきました。当園では以前からご紹介しておりますように、動物とご来園者にとっての、自然にも優しい環境づくりについて、木更津高等専門学校様や東芝キヤリア(株)様と実証実験に取り組んでいます。この度、東芝キヤリア(株)様と取り組んでいる「井戸水を利用した屋外空調装置」が、東芝のデジタル広報「Toshiba clip」で紹介されました。

2021.1.15

こんにちは!

今年は丑年。当園にはウシはいませんが、その歴史や特徴、当園にいるウシ科の動物たちについて少し触れておきましょう。

今から約1万年前に始まったとされる野生原種の家畜化。オオカミからイヌが、次いで野生ヤギ(ベゾアール,マーコール)や野生ヒツジ(ムフロン,アルガリ,ウリアル)からヤギとヒツジが、そしてオーロックスという原種からウシが家畜化されました。その後イノシシからブタが、野生原種馬からウマが、そしてセキショクヤケイからニワトリが家畜化されたのは今から5000年ほど前と歴史的には比較的最近という事のようです(最新のDNA分析でウマの祖先と言われていたモウコノウマは、実は家畜馬の子孫であったとの報告がなされています)。

ウシの先祖オーロックスは、ユーラシアに広く生息していましたが、乱獲によって既に絶滅しています。先史時代(約2万年前)に描かれたとされるフランスのラスコー洞窟壁画にも登場していますので、ヒトとの関係がとても古く、また深かったという事ですね。さてヤギやヒツジなどとともにウシは、食べ物を再び口の中に戻して再咀嚼する反芻動物として知られていますが、消化の途中でメタンガスが発生し、ゲップとして大気中に放出されたメタンは地球温暖化を引き起こす原因の一つであり、その削減に様々なアプローチが取られています。バイオ燃料としての活用やインフルエンザウイルスの増殖抑制効果などで注目を集めている微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)を飼料の一部に使うことでヒツジのメタン排出量減少につながったという報告もあります。

さて当園にいるウシ科動物は、1月2日・3日に当園で行った「なぞなぞ初モ~で」で取り上げたシタツンガ、シロオリックス、ヤギ、ヒツジです。ウシ科の共通特徴は、シカ科の特徴である枝角とは異なり、頭蓋骨の突起が直接骨質の芯となって、それを鞘(角鞘)が覆う構造の洞角を持っていることです。この洞角は成長とともに伸び続け、シカ科の枝角のように骨質部が生えかわったりはしません。国内においてシタツンガは当園を含む7園、シロオリックスはIUCNによる評価が野生絶滅種(EW)で、同じく当園含め12園でしか会う事ができない貴重な動物。是非彼らと同じ偶蹄目に属するキリンや奇蹄目のグレビーシマウマやマレーバクなどと比較観察してみてください。

さて以前、千葉経済大学短期大学部 ビジネスライフ学科との連携についてご紹介しましたが、同学科長 影山教授のゼミ所属の1・2年生が制作してくれた「千葉市動物公園とモノレールの紹介ポスター」を科学館2階に掲出中です。学生の皆さんが取材した当園の見どころがまとめられていますので是非ご覧ください。

影山教授、そしてポスター制作にあたった学生さんと。千葉経済大学短期大学部にて

1月9日は私の母校、市川学園市川中学校・高等学校の『土曜講座』に講師としてお招き頂き、動物園の歴史や社会的使命、園長就任来の取り組み等についてお話をさせて頂きました。各界外部講師による、教科学習の枠組みを越えた様々な分野・領域についての講演を通した「自ら学ぶ機会」と位置付けられている本講座の講師として立てたことを、大変光栄に思っております。同校とは、一昨年の同校第三教育センター内でのコラボコーナー設置や当園でのSSH研修の実施などの連携、また昨年は「ちばZOOフェスタ2020」へのご協賛も頂いており、今後もより連携を深め、動物園としての社会的使命を果たしていきたいと思っています。

今年春を予定している「シマウマ」と「ヤマアラシ」の新展示場オープンに向けた準備が追い込みフェーズに入ってきました。当園職員が制作したポスター画像も完成し、これから様々場面での掲出を予定しています。「平原ゾーン」の全面オープンをお楽しみに!

今年の干支は、辛丑(かのと・うし)です。辛(かのと)は「植物が枯れ、種子を育み次世代に繋ごうとする状態」、また丑(うし)は「種子が硬い殻を破る命の息吹を表している」との事で“転換期”を意味するようです。昨年は子年で「新たな(サイクルの)始まり」「新しい命の息吹」、そして「繁栄」を象徴するとの事でした。今年がツライ(辛)事ばかりでなく、次世代に繋がる価値が生まれるとともに、心豊かな幸多き年となる事を祈ってやみません。

2020.12.28

令和2年(2020年)の最終開園日に際して、ご挨拶申し上げます。

まずもって、ご来園の皆様からたくさんの笑顔を頂きました事に心から御礼申し上げます。

振り返りますと、コロナ禍を契機に社会やライフスタイルが大きな変化をし続けており、自己と社会に対する新たな理解と行動が求められ、年末になってもその選択基準や課題対策がいまだ手探り状態にあるといった一年であったと思います。

新型コロナウイルス感染症により、影響を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。

当園は、4月9日からほぼ2ヶ月にわたる臨時休園を経た後、様々な企業・団体様からもご支援とご協力を頂き6月1日に再開園し、その後も状況変化に応じた対策を行ってまいったつもりではありますが、至らぬ点につきましては心からお詫びを申し上げます。引き続き後手を踏まぬ対応に努めてまいります。

今年も様々な動物たちとの「新たな出会い」と「別れ」がありました。動物の健康と命の尊厳を守り、動物福祉や生命の尊さ・畏敬の念に繋がる取り組みの強化について、改めてその意を新たにしたいと思います。

当園の今年最大の出来事はなんといっても「チーター・ブチハイエナ新展示場のオープン」でした。

千葉市の今年の10大ニュースの5位にも選出され、野生美溢れるチーターと、愛くるしい表情でこれまでの固定概念を払拭させたブチハイエナは、いきなり当園の新たなビッグアイコンになりました。

来年春には平原ゾーン一帯が全面オープンする予定です!お楽しみになさってください。

また公式YouTubeや公式アプリZooFull(ズーフル)の運用開始、自動運転技術を活用し新たな動物園体験を志向した『オンライン動物園』や『自動走行体験』、JR稲毛駅構内での『えきなかどうぶつえん』、‟古代人の営みと動物との共生”をテーマとした新展示コーナー『動物園で考古学』の設置や関連講演などの実施、『アカデミアアニマリウム』の旗揚げ、新たなカフェスタンドの設置、再生エネルギー等を活用した園内環境の改善や来園動向調査他の実証実験など、新たな顧客体験やサービス向上に繋がる取り組みを進展させることができたのではないかと思っております。更に、昨年7月に公設公営の動物園として初めて導入した、当園とご支援者をOne To Oneで結ぶ「共創・協創」のプログラム『Amazonほしい物リスト』によるご寄付は、動物たちや園の環境改善をはじめとする当園の新たな価値創出施策としてすっかり定着し、今年もたくさんのご寄付を頂きました。このほかにも、『Brew at the Zoo』や『ちばZOOフェスタ2020』など、当園の様々な領域で、たくさんの皆様をはじめ、各種企業、学術研究・教育機関や各種団体様から多大なるご支援・ご協力・ご協賛を頂きました。心から感謝、御礼申し上げます。ありがとうございました。

これからも‶驚きと感動、癒しと憩い、そして学びの場としての発展”に繋がるクリエイティヴな取り組みを推進して参ります。引き続きのご理解とご支援、ご協力をお願い申し上げます。

ご来園頂きました皆様、そして当園にご支援・ご協力を頂いた皆様、今年1年、本当にありがとうございました!

良い年をお迎えください。

2020.12.14

こんにちは!

今回取り上げるのは、当園のTwitterやホームページで赤ちゃん誕生をお伝えしている「ショウガラゴ」(英名:Senegal Bushbaby・ Senegal Lesser Galago / 学名:Galago senegalensis)です。

昨年実施した人気投票イベント『ZOO-1グランプリ』で優勝し、”次世代スター”の座を獲得した人気者の彼らは「ブッシュベイビー」の愛称でも呼ばれます。かつてウィリアム・スチーブンソン原作のアニメとしてTV放映された『大草原の小さな天使 ブッシュベイビー』では「マーフィ」という名のメインキャストで登場し、こちらも人気を博しました。セネガルからアフリカ中部、ケニア、タンザニアなどの森林に生息している夜行性の彼らは、霊長類の中でも鼻腔が屈曲して鼻孔が左右に離れて外側を向いていることが特徴的な原始的グループ「曲鼻亜目」に属しており、マダガスカルのキツネザルやアジアのロリスなどもこの仲間ですが、ガラゴ科と言う単独分類を構成します。ショウガラゴは体長約15㎝前後、体重90~300gとっても小型なので、小(ショウ)ガラゴ。ガラゴ科には体長40cm前後、体重1~2㎏と大柄な大(オオ)ガラゴと言う種もいるのです。一方メガネザル科、オマキザル科、クモザル科、オナガザル科、そしてチンパンジーやゴリラなどのヒト科が属しているのは、鼻腔が真っ直ぐで鼻孔が前方ないし下方を向いている「直鼻亜目」です。

ショウガラゴの最大の特技は3~5ⅿにもなるジャンプ力。強靭な後ろ足と体長より長い15~40㎝程の尻尾を上手に使ってバランスをとることで長距離ジャンプが可能なのです。また夜行性の「曲鼻亜目」の特徴でもある光を反射・増幅させるタペータム(輝板)という特殊な層を持った大きな目がとても可愛いですね。当園のサルの仲間の飼育数は日本屈指です。「動物科学館」にはご紹介した「曲鼻亜目」の仲間や「直鼻亜目」に属するマーモセット類もたくさんご覧になれます。是非それぞれの特徴をいろいろ比較をしながら観察してみて下さい。

さて、12/27(日)に台湾のサファリパークとの国際中継が決まりました!園長就任以来、国内外の他園と中継で交流したいと考えていましたので、私自身もとても楽しみです。そこで今回の中継施設『六福村主題遊樂園』を簡単にご紹介します。

台湾の首都台北から約1時間の新竹県にある『六福村主題遊樂園』(Leofoo Village theme park)は、1979年に六福村野生動物公園としてオープンし、広大な敷地内にアメリカ西部開拓時代を再現した「美國大西部」(アメリカ西部)、Tレックスやプテラノドンが出迎える「南太平洋」、アラビアンナイトをモチーフにした「阿拉伯皇宮」(アラブ宮殿)、夏季限定開園のウォーターパラダイス「六福水楽園」、そして台湾屈指のサファリパークである動物園「アフリカ村」の5つのエリアで構成される人気のテーマパーク。サファリパークでは蒸気機関車や園内バス、空中自転車などの乗り物に乗って、動物たちを間近に見ることができ、キリンやシマウマが身近に挨拶しに来てくれるサファリホテルもあるのです。またアフリカ南部の草原や低木地帯を生息地とするミナミシロサイの繁殖成果はアジア1だそうです。今回の中継は、そんな「アフリカ村」と当園をインターネットで繋ぎ、同園の吳炫毅氏(獣医師)・張忻郁氏(同動物部) から、その見どころをご紹介頂きます。是非お楽しみに!

最後になりますが、皆さんに愛されたレッサーパンダの「クウタ」(雄12歳)が12/12に永眠しました。クウタこれまでありがとう、そして安らかに。

2020.12.4

こんにちは!

園長就任以来「好きな動物は?」とよく聞かれますが、一番のお気に入りと言ってもいい「ヘビクイワシ」を今回は取り上げます。

生態系の高位にあり、強さや速さ、権威や高貴さの象徴として様々なモチーフにも取り上げられる猛禽類ですが、タカ目とフクロウ目、そしてインコと近縁のハヤブサ目に分類され、更にタカ目は、当園にもいる「イヌワシ」・「オジロワシ」・「エジプトハゲワシ」が属するタカ科と、ミサゴ科、コンドル科、ヘビクイワシ科に分類されます。「ヘビクイワシ」(蛇食鷲)は、アフリカのサバンナから標高3000mくらいまでの半砂漠に生息し、飛翔能力を有し、木の枝等を使い樹上に営巣するものの、ほとんどが地上徘徊生活。昆虫類、爬虫類、鳥類やその卵、小型哺乳類等を食べる肉食性で、ヘビなどの獲物を蹴ったり、踏みつぶしたり、掴んで上空から落としたりなどして、絶命させて捕食する特異な狩りを行います。そのキック力は最大195ニュートン(重量換算で約20キロ)との報告もあるほど強力。学名(Sagittarius serpentarius=ラテン語 )、英名(Secretary bird)の由来は、射手を意味する射手座が獲物ハンターとしての特徴を表しているとか、彼らの冠羽が書記用の羽根ペンを連想させるからだとか、アラビア語名で狩りをする鳥を意味する(saqr-et-tair)がフランス語への翻訳を通して(Secretary)となったとか様々ですが、何んといっても一番の魅力はその美しさでしょう。白から灰色系の羽毛で覆われ、黒い風切羽と後頭の長い冠羽、化粧を施したような鮮やかなオレンジ色の顔と長いまつげ、そしてとても長ーい肢。2m程にもなる翼開張の優雅さ。なにか神々しささえ感じるのは私だけでしょうか?当園は1988年から「ヘビクイワシ」の飼育展示を開始しており、現在のエサは他の猛禽と同じく主として鶏頭ですが、当初はエサとしてヘビも購入し与えていたようです。1997年には我が国で初めて繁殖に成功し、その証として、日本動物園水族館協会から「繁殖賞」を頂いています。現在当園で展示しているのは、初繁殖を成し遂げた母親から生まれたメスと東武動物公園からやってきたオスのペアです。そんな彼らと会えるのは、国内では当園をはじめ、東武動物公園、上野動物園、掛川花鳥園と非常に限られており、また国際自然保護連合(IUCN)によるレッドリストでは「VULNERABLE 絶滅危惧種」です。彼らの姿をご覧頂きたいのは勿論ですが、その美しい容姿を通して、アフリカをはじめ、地球規模での自然の危機について思いを巡らせてみてください。

さて12/2(水)、千葉市国家戦略特区推進課の「シェアリングエコノミー推進事業」に関するイベントのプロモーションや、シェアリングエコノミーそのものについて解説するYoutube(コミュニティチャンネル)配信向けの収録が当園にて行われました。今回のプログラムは、10-12月に行われた当該イベントのダイジェスト紹介や今後のイベント告知に加え、当園のPR枠も頂き、チーターをはじめ園内各所の動物の様子が配信されます。また、日本女性でただ一人の南アフリカ政府公認サファリガイド「太田ゆか」さんがオンライントークで登場し、サバンナの野生動物たちを守るため、単身で南アフリカに渡った信念と今後の取り組みを熱く語って頂くとの事です。配信は12/9(水)の予定ですので是非ご覧ください。また、太田ゆかさんと当園の連携も検討中です。こちらも乞うご期待!

コミュニティチャンネルのナビゲーター、幕張PLAY(株)取締役の石井様(左)と

2020.11.24

こんにちは!

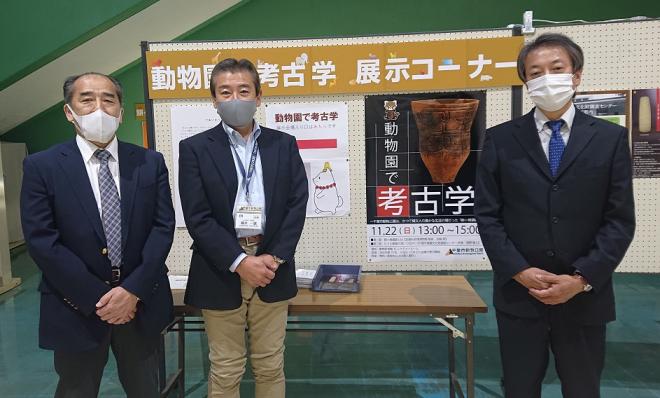

11/22(日)、千葉市立加曽利貝塚博物館の加納館長、そして千葉市埋蔵文化財調査センターの西野所長をお迎えし、講演『動物園で考古学』を当園で開催しました。10/10(土)に「動物科学館」内に同名の展示コーナーをオープンし、今月旗揚げした当園の研究・教育活動である『アカデミア・アニマリウム』の一環の取り組みとして位置付けたこの講演。加納館長からは、東日本と西日本で作られていた土器の文様の違いや、当園がある『餅ヶ崎遺跡』から出土した土器の文様の違いから浮かび上がってくる東日本と西日本の人々の生活圏移動の足跡、発掘調査とはどういうものなのか等を解説頂きました。西野所長からは、ヒトの「肉食と遊動」から「雑食化と定住」への生活スタイルの変化、弥生時代から古代、中世から近世に至る過程での動物との関わり、狩りの方法の変化、現在の千葉市土気地域から日光・足尾山麓へ、また房総丘陵へとつながる自然道がシカの集団移動のルートであり、千葉の平地部である「下総台地」が歴史的に野生動物の宝庫であった事などを解説頂きました。県内を含め全国的に増えているシカやイノシシによる農林業被害、そして深刻化する環境問題。動物園が「生きた動物の展示を通して、野生動物を含む 自然環境、ひいては地球全体を守る事へと人々の関心を向かわせる機会を供する場」であることを意識し、現代の我々の文化や生活の礎である古代人の生活の営みについて、当園の古代の姿を題材に学ぶとともに、ヒトと動物との関係の歴史を紐解くことで、世界共通の課題でもある「現代に生きるヒトと動物がともに住みやすい環境づくり」や「持続可能な社会の形成」について考えるきっかけとなることを願い、これからも3団体が連携し、それぞれが持つ専門性を組み上げ、展示物の充実と皆様へのメッセージ発信を行ってまいります。未だ「千葉市加曽利貝塚博物館」「千葉市埋蔵文化調査センター」を訪れたことの無い方は是非これを機に足を運んでみて下さい。また、加納館長からご紹介があった千葉県のホームページ「ちば情報マップ・文化財・包蔵地」もご覧になってみてください。千葉県の埋蔵文化財の包蔵地が地図上で示されており、地元の新たな魅力と知的欲求の扉が開かれると思います。

左:加納館長・右:西野所長

11/18(水)には、千葉経済大学短期大学部ビジネスライフ学科の影山学科長からのご依頼を受け、当園を研究テーマとして現在取り組んで頂いている同科1・2年生対象の「専門ゼミ」で講師をさせて頂き、動物園の歴史や社会的使命と当園の概要に加え、園長就任以来取り組んでいる諸施策と、これまでの企業人としても大切にしてきた思考や行動指針などを紹介致しました。学生の皆さんの動物園への理解が深まるとともに、キャリアデザイン構築の一助になれたらとても幸いです。また近接関係にある同大との連携が今後更に深まっていくことを期待しています。

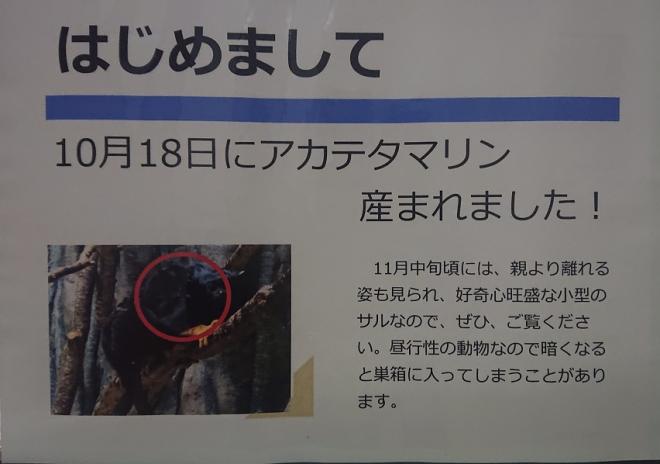

さて、10/18に「アカテタマリン」、11/6には「クロミミマーモセット」と、小型の霊長目に属する彼らに赤ちゃんが誕生したことをお伝えしていましたが、この度それぞれの展示場をスペース拡張などリフレッシュ致しました。お父さんを含め家族皆で育児をする彼らの姿を「動物科学館」で是非観察してみてください。

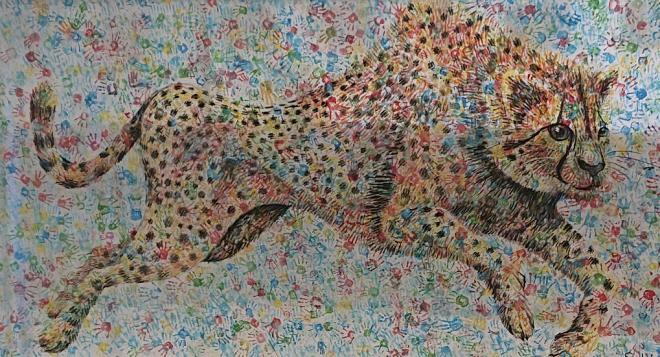

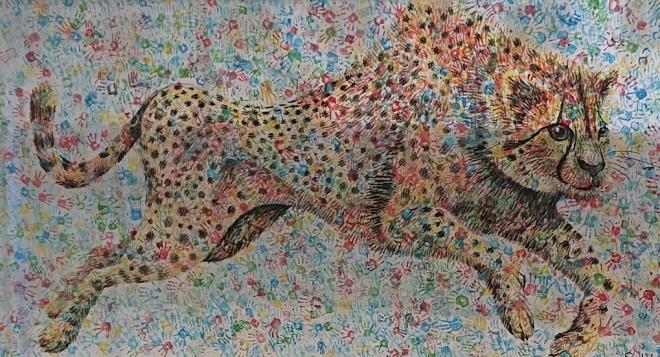

また動物科学館では、『ちばZOOフェスタ・2020』で実施した『みんなでつくる手のひらアート』を掲出中です。800名超のご参加頂いた皆さんの証が素晴らしいアートになっていますので、お見逃しなく。

皆さんのご来園をお待ちしております。

ご参加頂いた皆さんで作り上げられた「手のひらアート」。私の証跡もしっかり2つあります。

2020.11.10

こんにちは!

11月7日(土)・8(日)に、様々な新型コロナウイルス対策を取りつつ『ちばZOOフェスタ・2020』を開催しました。たくさんのご来園者の笑顔をお迎えすることができました。ご協賛頂いた53の企業・諸団体様、中央広場ステージで素晴らしいパフォーマンスをご披露頂いた17の諸団体様、動物をテーマとするアート作品の展示・販売を頂いた21の諸団体様、『アカデミア・アニマリウム』としてご講演頂いた研究教育機関とその連携企業様、その他園内各所で様々なアトラクションを実施頂いた団体様など、『ちばZOOフェスタ・2020』支え、運営頂いた全ての方々と、ご来園・ご参加頂いた皆様に改めて心から御礼申し上げます。ありがとうございました!

800名様余りの方々にご参加頂いた『みんなで描く手のひらアート』は、参加の証がとてもカラフルに彩られた疾走感あるチーターの巨大なアートとなりました!近いうちに「動物科学館」に掲出予定ですのでお楽しみに。

※『アカデミア・アニマリウム』 in 『ちばZOOフェスタ・2020』 でご講演頂いた皆様との記念撮影 (撮影時のみマスクを外しました)。

右端よりケニア政府公認サファリガイド 加藤様、目白大学教授 井門様

右端より(株)テクニカ 部長 大神様、Idein(株) 代表取締役 中村様 、東邦大学 准教授 井上様

(株)ソード グループ長 野村様、木更津高等専門学校 教授 栗本様

「動物科学館」では、10月18日(日)にブラジル・ギアナに生息する「アカテタマリン」、11月6日(金)にはブラジル南東部に生息する「クロミミマーモセット」に、それぞれ赤ちゃんが誕生し公開しています。霊長目の中でとても小型で、お父さんを含め家族皆で育児をする事でも知られている彼ら。背中や横腹にしっかりとしがみついているかわいい赤ちゃんを見つけてみて下さい!また同エリアには他にもそれぞれ特徴あるマーモセット・タマリンがいますので、是非比較観察してみましょう。

赤ちゃんをおんぶした「アカテタマリン(上写真)」と「クロミミマーモセット(下写真)」。赤ちゃんを見つけられるかな?

さて、当園に「大池」と言うエリアがあることをご存知ですか?野鳥誘致施設として作られた「大池」は、その名の通り大きな池とその水面を覆うように生い茂るたくさんの樹木に囲まれており、絵画を見ているようなその景観は、まさに「癒し」と「憩い」のエリア。様々な鳥たちが飛来し、季節毎に豊かな表情を見せてくれますが、葉の色づきが日ごとに進むこの季節には絶好のお勧めスポット。ちょっと大人のお楽しみエリア「大池」を是非訪れてみてください。

紅葉の季節には見逃せない「大池」(11/10現在の様子)

「森のレストラン」に隣接する「芝生広場」では、日本で10年以上ガーデンデザイナーとしてのキャリアを持たれるニコラス・レナハン氏の指導のもと、昨年秋から『スコットランド流ナチュラルガーデン』づくりを進めております。欧州各国で深刻な状態にある新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、ニコラスさんが来日できず作業中断の状況にありましたが、8ヶ月ぶりとなる来日が叶い、11月9日(月)にご夫妻揃って元気に笑顔で来園され、ガーデンづくりを再開頂きました。四季が感じられ、ワークショップなど集いを誘う素敵なナチュラルガーデンにご期待ください。

レナハンご夫妻と (撮影時のみマスクを外しました)

2020.11.4

こんにちは。

お待たせしました!明日11月5日(木)より、およそ8か月ぶりに「動物科学館」の動物観覧エリアを再開します。新型コロナウイルス対策として、手指消毒剤の設置に加え、観覧通路等にエアファンを設置しました。「バードホール」ではフタユビナマケモノや熱帯の鳥が、そして昨年実施した次世代スター発掘イベント「ZOO-1(ズーワン)グランプリ」で優勝したショウガラゴをはじめとする小型霊長目や、ムツオビアルマジオ、キンカジューなどの夜行性動物、計20種余りの仲間達が皆様のご来園をお待ちしております。是非元気な彼らに会いに来てください。また「カフェはぴはぴ」も同時に再開しますので、是非くつろぎのひと時をどーぞ。なお、2階の「図書室」は空気清浄機の設置後の再開を予定しておりますので、ご利用は今しばらくお待ちくださいね。

また、2階の「特別展示室」では、当園が外部連携も含めて行う「教育・環境教育」・「調査・研究」活動、『アカデミア・アニマリウム』の取り組み事例をポスター形式で掲出しております。千葉県立中央博物館 丸山啓志様による「糞ハンズ・オン標本の研究」をはじめ、これまでにもご紹介してきましたチーターの繁殖に向けてサポートを頂くNTT東日本様の「ICTを利用した課題解決の取り組み」、(株)ソード様他によるAIを活用した「動物生態の視える化」プロジェクト、木更津高等専門学校 栗本教授他の皆様による「ゴリラの環境エンリッチメントに向けて〜ミスト噴霧の活用」、そして当園の飼育・獣医担当者によるレッサーパンダやアメリカビーバー、オランウータン、マーモセット、チンチラ、ミーアキャットなどに関する飼育実践の記録と研究活動の一端をご紹介しています。

今週末開催予定の「ちばZOOフェスタ2020」では、レクチャールームにおいてこれらの事例の中から幾つかを口頭発表形式で行うとともに、ケニア政府公認サファリガイド加藤直邦様、目白大学教授 井門彩織様や東邦大学准教授 井上英治様による貴重なご講演も予定しています。「開かれた科学の場」であるべき動物園としての重要な取り組みに是非ご参加・ご覧ください。

2020.10.20

こんにちは。

10月16日(金)に開催された特定非営利活動法人 千葉市視覚障害者協会「第28回千葉市視覚障害者福祉大会」にお招きを受け講演をさせて頂きました。同協会は、視覚障害者及び一般市民に対して、障害者の自立と社会参加の推進並びに障害者理解の啓発に関する事業を行い、視覚障害者の福祉の向上に取組まれている市内在住の視覚障害をお持ちの方にとっての唯一の当事者団体です。講演テーマとしてご依頼のあった「園長就任以来取り組んできたこと」について、「動物園の歴史」や「動物園の社会的存在意義」を交えご紹介し、加えて「見る・見せる」ことを優位としてきた動物園が、視覚に障害を持たれる方の「知る」「学ぶ」「楽しむ」機会の享受のために何ができるのか?と言った課題認識とその対応策について案を含め触れさせて頂きました。当園では動物の等身大イラストパネルやレプリカ頭骨、卵、角、羽毛と言った体の一部、更には動物の体のつくりや体重などを実感するためのデッキブラシやペットボトルなどの日用品等を、「触察」と言われる「触れることで観察する」教材として使用していますが、その一部を会場に持ち込みご出席の皆さんに触って頂くとともに、動物の鳴き声あてクイズなども行い大変好評でした。全ての人に優しく開かれた施設を追求すべき動物園として、改めてこの問題を考える機会ともなりました。「触察」と「聴覚情報」や「臭覚情報」とを組み合わせたカリキュラムの創出と体系化などにより、実感と感動が提供でき、それらを他の人と共有する楽しさ・喜びに繋げられるプログラムづくりが重要であると思っています。その実現にあたって、障害をお持ちの方自身による動物ガイドと言ったような様々なアイデア出しを頂くなど、「共に創る新しい動物園」に向けた今後の連携にご賛同を頂きました。毎年12月3日から9日は「障害者週間」です。「共生社会」の実現に向けた課題についてみんなで考えてみましょう。

「動物園の社会的存在意義と新たな顧客体験の創出

~一人ひとりに合わせた“満足感”や“喜び”体験の創出」の講演風景

さて10月10日(土)、動物科学館1階に新たな常設展『動物園で考古学』をオープンしました。数ある見どころの中でも『称名寺式土器』は必見。この土器は、当園のある台地『餅ヶ崎遺跡』から出土し、これまでは『加曽利貝塚博物館』に展示されていた貴重な実物の“里帰り”となるわけです。日本最大級の貝塚で特別史跡にも指定されている『加曽利貝塚』から見つかった縄文土器、石器、動物・魚・人の骨等を中心に展示し、東京湾周辺に住んでいた縄文時代の人々の生活の様子を解説している『加曽利貝塚博物館』の現館長 加納様はこの『称名寺式土器』の発掘者。また、ヒトと動物の共生の歴史や見事な造形美の出土品を数多くご覧になれます。縄文人は土偶以外にさまざまな生き物を模った作品を残しています。なかでも比較的数多く作られたのがイノシシやヘビ、鳥で、下の写真は展示もおこなっているイノシシを模った出土品です。ヒトとの関係の深さが感じれますよね。1,300箇所を越える遺跡が存在する千葉市。これらの遺跡の所在確認や発掘調査などを実施し、発掘調査で見つかった竪穴住居跡などの遺構や土器・石器などの遺物の記録を残すとともに、その記録や遺物の収蔵・保管、そして展示公開している『千葉市埋蔵文化財調査センター』にも是非足を運んでみてください。どちらの施設も千葉市の新たな歴史の魅力に触れることができますよ!

イノシシを模った出土品

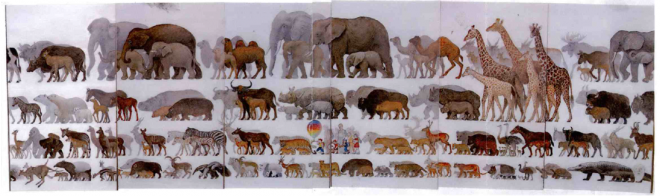

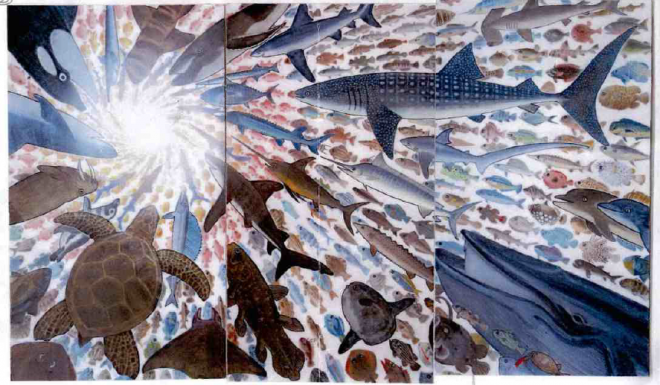

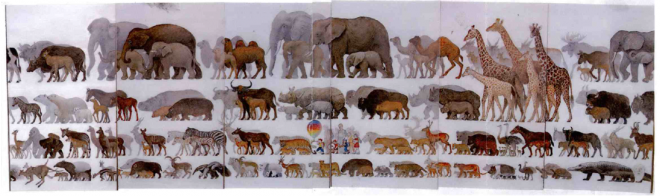

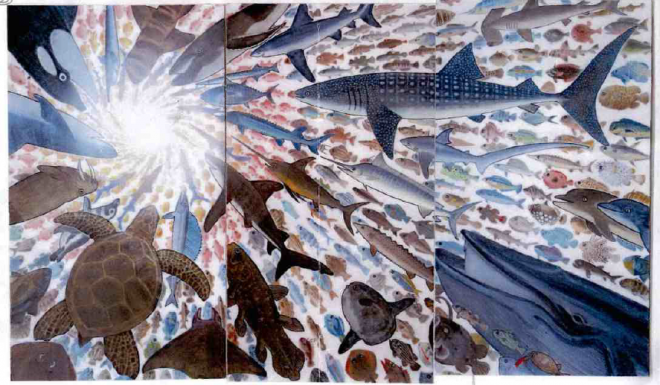

また、動物科学館エントランスホールには、以前にもご紹介しましたが四街道市在住の画家、福田實様からご寄贈頂きました絵画『生物大行進』を展示させて頂いております。10月19日(月)には福田様ご夫妻とご家族の皆様にご来園頂きました。躍動感あふれる壮大なスケールの3部作を是非ご覧ください。

『生物大行進』(生命の煌めき)「陸」「海」「空」3部作 そして福田様ご夫妻と

更に同エリアでは、等身大比較展示『ネズミの大きさ比べ』も公開中です。今年は子年。ネズミの仲間たちの大きさを身近なものと比較して感じ取ってみましょう。

尚、「動物科学館」は新型コロナウィルス感染防止の観点から、長らく動物観覧エリアを閉鎖しておりますが、対策を実施の上いよいよ11月5日(木)より同館内の動物観覧を再開する予定です。

10月19日(月)には、35年に渡りゴリラを描き続けられている画家 阿部知暁様にご来園頂き、国内外での広い見聞と豊富なご経験からゴリラの魅力をお聞きすることができました。またゴリラの立場に立った、ゴリラ愛に溢れるご提言もいくつか頂戴し大変有意義なひと時でした。今後も貴重なお話をもっともっとお聞きできることを大変楽しみにしています!

阿部 知暁様と

最後に。

私の前職でのビジネスパートナーであったインテル株式会社様、日本システムウェア株式会社様と当園のそれぞれの課題の共有と対策の方向性が一致した為、この3団体共同による実証実験を10月22日から実施させて頂くことになりました。園内に設置するカメラによる来園状況の調査・分析を通して、一層のサービス向上と経営効率の改善に向けた施策の充実を図るというものです。ご来園の皆様のご理解とご協力を心からお願い申し上げます。

2020.10.2

こんにちは!

今回は新たにスタートする2つの取り組みをご紹介します。

1つ目は『動物園で考古学』です。??が頭に浮かんだ方が多いと思いますが、コロナ禍で実施が延期となっている同題目の講演を思い出された方もおられるかもしれません。千葉市動物公園がある台地は、その建設に伴い行われた昭和50年から59年の発掘調査で、縄文中期末から後期初頭にかけての県内最大規模の大集落跡が見つかり、のちに「餅ヶ崎遺跡」と呼ばれるようになりました。柄鏡形(えかがみがた)住居跡や古代の「竪穴住居跡」、土器や石器等の遺構・遺品が多数出土しており、日本最大級の貝塚として知られる「加曽利貝塚」をはじめとする、貝塚の歴史を語るうえで重要なカギを握る遺跡と言われています。こうした背景から、現代の我々の文化や生活の礎である古代人の生活の営みを学ぶとともに、石器時代から縄文時代のヒトと動物との関係の歴史を紐解くことで、「現代に生きるヒトと動物がともに住みやすい環境づくり」について考えるきっかけとなることを願い、千葉市立加曽利貝塚博物館と千葉市埋蔵文化財調査センターと当園の共催のかたちで取り組んでいるのが『動物園で考古学』です。動物科学館1階ホールに、貴重な展示物と解説パネルで構成する『動物園で考古学』コーナーの設置を進めており、近日、概要や公開開始日等を公表させて頂きます。また各共催の各団体による講演も予定しておりますのでご注目ください。

餅ヶ崎遺跡から出土した「称名寺式土器」

2つ目は『アカデミア・アニマリウム』です。動物園は「市民に開けれた科学的基盤をもつ施設」でなければならず、社会的使命として次の4つの役割が定義されています。

① 種の保存(野生動物種を飼育下で繁殖させる)

② 教育・環境教育(生きた動物の展示を通して環境への意識を育んで頂く)

③ 調査・研究(動物生態を研究し、維持・繁殖に繋げていく)

④ レクリエーション(動物展示を通して、楽しみながら命の大切さ・生きる事の美しさを感じて頂く)

これらは単独で機能するだけでなく、それぞれが連携して高めあう関係にあります。この度、特に②③に関して、様々な高校・高専・大学等の研究教育機関や企業などとの更なる連携強化を図り、一層の内容充実と、市民の皆様をはじめとする外部への情報発信の強化を目指すこととし、千葉市動物公園が外部連携も含めて行う「教育・環境教育」・「調査・研究」活動の総称を『アカデミア・アニマリウム』と名付けることとしました。「ちばZOOフェスタ2020」がその実質的な旗揚げの場となり、園職員のみならず、連携頂いている各団体や専門家の皆様による講演会等を予定していますので、是非ご参加ください。

『アカデミア・アニマリウム』のロゴ

さて、「癒しと憩い」の場としての屋外空間での心地よさの創出、また脱炭素化を志向した「環境にやさしいエネルギーの活用」の取り組みとして、「井戸水を利用した屋外空調装置」の実証実験を展望デッキで実施し、体感気温は実際の気温に比べ平均5度程低く、通常の冷媒を使った空調に比べ約75%のCO2排出削減が可能との実証結果を得ることができました。暑かった今夏、ご来園の皆様にはひと時の清涼感をお届けできたのではないかと思っております。本実証実験で連携する東芝キヤリア(株)様とは、引き続き同テーマに取組み、11月から冬場の実証実験を実施予定です。引き続き、地球環境を守るとともに公園としての機能強化を志向してまいります。この機会に是非皆さんも「脱炭素社会」や「SDGs」について考えてみてください。

展望デッキに設置した「井戸水を利用した屋外空調装置」

季節の移ろいを実感する今日この頃。木々の色づきも進んでくると思います。皆さんのご来園をお待ちしております。

2020.9.25

こんにちは!

当園のシンボルマークにもなっているゴリラ。1985年開園にあたってゴリラの飼育・繁殖・展示に込めた思いが今に受け継がれています。9月21日に43歳の誕生日を迎えた「ニシローランドゴリラ」のトマト好きで、なんと口笛も上手なメスの『ローラ』、そして本日9月25日に36歳を迎えたイケメンの『モンタ』は当園の人気者。9月24日はダイアン・フォッシー国際ゴリラ財団が2017年に野生ゴリラの保護とその生息地を守ることを目的に制定した「世界ゴリラの日」でした。

「世界ゴリラの日」ロゴと当園シンボルマーク(ゴリラと千葉県の形状がモチーフ。目の辺りが千葉市)

そこで今回のテーマはゴリラです。一口にゴリラと言っても実は大きく分けると「ニシゴリラ」と「ヒガシゴリラ」の2種類に分かれ、更に亜種として「ニシゴリラ」は「ニシローランドゴリラ」と「クロスリバーゴリラ」に、「ヒガシゴリラ」は「マウンテンゴリラ」と「グラウアーゴリラ(ヒガシローランドゴリラ)」に分かれます。生息数が極めて少なく標高の高い山中に生息する「マウンテンゴリラ」に比べ、個体数が多く低地の森林や湿地で暮らす「ニシローランドゴリラ」の学名は「Gorilla gorilla gorilla」。国内で飼育されているゴリラはすべて「ニシローランドゴリラ」で、アフリカ中西部に生息し、1頭のオスと複数のメスからなる群を作る昼行性。成熟したオスの特徴であるシルバーバックやドラミング、前肢の第1関節と第2関節の間を地面に着けて歩くナックルウォーキング(拳を握って歩いているわけではありません)などは彼らの特徴として有名ですね。体の大きなゴリラですが、性格は警戒心が強く神経質ですがとても平和主義。ドラミングは必ずしも威嚇の表現ではなく、ストレスの発散や居場所を知らせる自己主張などさまざまな意味合いを持っています。鼻の中心部の鼻紋という模様は、人間の指紋と同じように生まれつき個体によって違いがあり、個体識別に利用されています(彼らは指紋も持っています)。オスのゴリラは緊張すると脇の下から独特の匂いを発しますから『モンタ』の前でそれを感じた方もおられると思います。そんな彼らは、人間の人口増加や戦争、食肉を含む売買を目的とした密猟の拡大、森林伐採と精密機器に使われる鉱石や石油発掘など人間による生息環境の破壊により、絶滅の危機に瀕しており、「ニシゴリラ」はIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでは「CR」指定。すなわち深刻な絶滅危機状態と指定され、国内飼育数も20年前の33頭から現在は20頭までに減っており、飼育動物園は当園を含め6園だけです。一方、国内飼育全20頭の内、千葉市が所有権をもつ個体は5体。ちなみに当園の『モンタ』は千葉市所有ですが、『ローラ』は恩賜上野動物園からの借受個体。千葉市が所有権を保有する残りの個体は、恩賜上野動物園で飼育されているメス『モモコ』とその子『モモカ』、京都市動物園で飼育されているオス『モモタロウ』とその子『ゲンタロウ』です。是非、彼女・彼らにも会いに行ってみてください。

当園はこれからも他園と共同繁殖事業として連携し、この貴重な命を繋げていくことに努力を注いでいきます。

さて、9月23日に千葉テレビ放送(株)「ガレッジセールのオリタラドラ旅」の取材でガレッジセールの川田さんとゴリさんにご来園頂き、モンキーゾーンやチーター・ブチハイエナ等をめぐって頂きました。放送は10月17日と10月24日の予定だそうです。お二人の楽しいスペシャルレポートをお楽しみに!

ガレッジセールさんとハシビロコウ前で

そして頂いたメッセージサイン

2020.9.20

こんにちは!

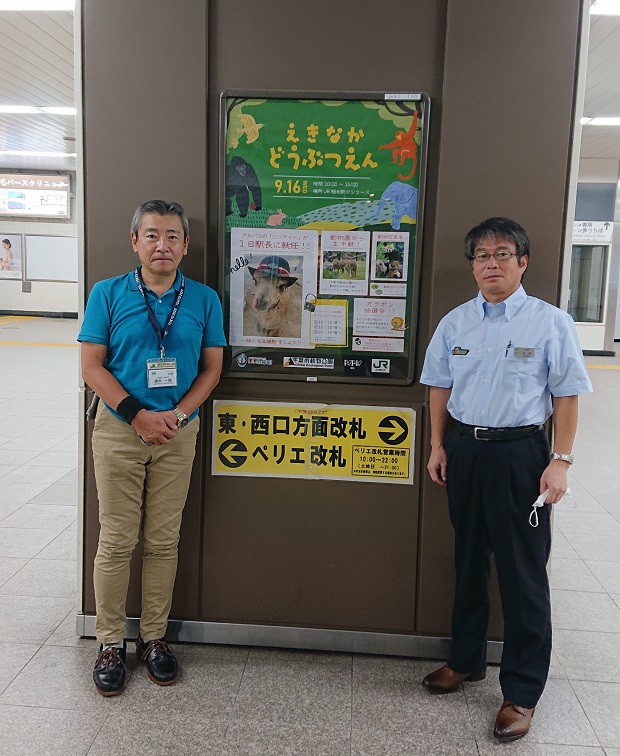

当園は近隣の様々な企業・団体と連携し、地域の活性化・発展に繋がる施策を進めています。これまでにもいくつかの事例をご紹介してきましたが、定期休園日であった9月16日(水)には、新型コロナウイルスの影響で延期していた「JR東日本」様・「ペリエ稲毛」様・「稲毛活性化プロジェクト(いいね稲毛!)」様との共催イベント「えきなかどうぶつえん」をJR稲毛駅で開催しました。駅職員の皆さんに制作して頂いた当園の全飼育動物のイラスト付き解説パネルや、当園秘蔵の写真パネルなどで埋め尽くされた駅構内では、一日駅長の委嘱を受けた当園の人気アルパカ「ミッティー」との写真撮影、チーターやブチハイエナ、ライオン・キリン・ゾウの当園からのインターネットライヴ中継、ガラポン抽選会などを行い、たくさんの笑顔を頂くことができました。今回の取り組みは、地元の異業種が連携した過去に例のないユニークなイベントで、大変意義深いものであったと考えており、今後もパートナシップを活かし、地域発展に貢献していきたいと思っています。開催に当たり特にご尽力を頂いたJR稲毛駅長 池田様をはじめ、本企画と運営に関わって頂いた共催各社の皆様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

池田JR稲毛駅長他、共催各社の方々、そして駅長犬、初お目見えの「稲毛マン」と

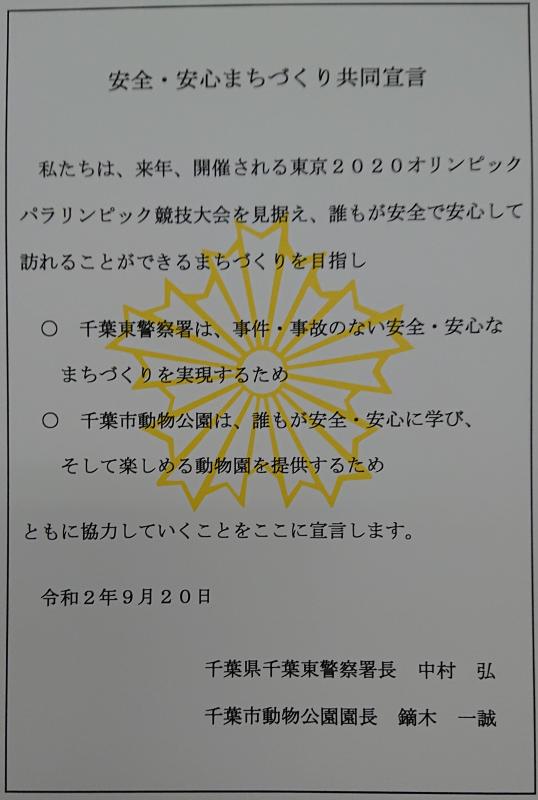

「安全・安心な動物公園の提供」に関しても、これまで以上に地域連携を進めており、「秋の全国交通安全運動」が9月21日(月)~30日(水)まで実施されるのを前に、千葉東警察署と初連携したイベント「安心・安全まちづくりキャンペーン」を9月20日(日)に開催しました。当園職員を対象とした不審者対応訓練やご来園の皆様を対象とした防犯・交通安全教室、そして同署長中村様と当園は「安全・安心まちづくり共同宣言」を行い、様々な対策を推進していく事を確認しました。

入園ゲート職員の不審者対応訓練の様子と、終了後の中村署長を交えたスナップ

安全・安心まちづくりキャンペーンの様子と共同宣言文

さて現在、園内のチーター展示場には神出鬼没の「どうぶつものしりBOX」を設置中です。実物のチーターの足跡を基に作った足型模型など、チーター関連の貴重な展示物を期間限定で設置していますのでお見逃しなく!また、地元の子どもたちが当園のチーターの絵を描いてくれました。動物科学館再開後には、同館内でも掲出を予定していますが、まずは力作をホームページで是非ご覧ください!

最後に、8月27日(木)から運行を開始した千葉都市モノレール「チーター号」の車内に、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)他で連携している千葉市立千葉高等学校の生徒さんの課題研究等の成果掲出が、9月19日(土)から10月4日(日)まで行われています。未だ「チーター号」にご乗車されてない方は、是非この機会に千葉モノレールでの空中散歩もお楽しみください。ご来園をお待ちしております。

2020.9.11

こんにちは!

日本モンキーセンターから5月にやって来てくれたオスのパタスザル「ヘリオス」(2014年4月8日生まれ)のお披露目をいよいよ明日(9月12日)から始めます!

すらりとした長い足と堂々たる体格の「ヘリオス」は、パタス料理、いやパスタ料理で有名な「フェットチーネ」から発案し、イタリア語で「小さなリボン」という意味をもつ「チーネ」と名付けたメス(2011年3月2日生まれ)のパートナー候補です。ということで今回はアフリカ、サハラ砂漠以南のサバンナに生息し、オナガザル科に属する彼らをご紹介致します。野生では20~30頭前後の単雄複雌群で暮らす地上性のサルで、顔は肌色、暗灰色の鼻、白い口ひげと頬ひげが特徴的。頭から背、腰、尾は赤褐色なことから現地語で「赤色」を意味するパタスがその名の由来です。そして、またしてもオスのある部分は青系色。果実や種子、若葉、樹脂、昆虫、小動物、卵など何でも食べる雑食性で、四肢がすんなりと長く、生息するサバンナにはライオンやハイエナなど外敵が多いため、その行動はかなり敏捷で、時速50km以上のスピードで走ることから「世界最速のサル」と言われます。

マンドリル、ブラッザグェノン、そしてパタスザルと2回にわたりオナガザル科に属する3種をご紹介しましたが、同じオナガザル科に属するクロザル「ジョニー」と「ルーラ」との間に昨年10月5日に生まれたオスの子供の名前が先日「トーゴ」に決定し、「トーゴ」の10か月に亘る成長記録「クロザル成長日記」の続編が公式アプリ「ZooFull」にアップされています。当園のお得な、そしてためになる情報満載の「ZooFull」でしかご覧頂けない貴重な記録は必読です!何かと話題の尽きないモンキーゾーンでじっくりと比較観察してみて下さい。

展示動物についてもう一つトピックをお話しますと、ケープペンギンとフンボルトペンギンの展示場所を9月9日から入れ替えてみました。それぞれの生態特徴が観られることを期待しています。こちらにも是非ご注目ください。

さて、9月の土日祝日は「BREW at the ZOO」を好評開催中です(開催の可否は当園HPをご覧ください)。また9月13日(日)には当園にて若葉消防署主催の「わかば救急フェア」を、9月16日(水)にはJR稲毛駅で「えきなかどうぶつえん」を実施します。皆様のご参加をお待ちしております。

JR稲毛駅の柱や壁面は、当園の動物写真パネルや、駅職員さん力作の解説パネルで埋まり始めています!9月16日には是非JR稲毛駅へ!

2020.9.2

こんにちは。

先日、当園のアフリカハゲコウのメス「アフリン」が死亡しました。今年はこれまで以上に繁殖への期待が高かっただけにとても残念です。現在オス「アフロン」1羽となってしまいましたが、ここでアフリカハゲコウをご紹介しておこうと思います。コウノトリ目 コウノトリ科 に属し、サハラ砂漠以南のアフリカ全域に生息する彼らは、不名誉なことに「最も醜い鳥」なんて称されたりもします。その名の通り、頭部には羽毛がなく、首の下には,赤色系の喉袋がぶら下がっていて、確かに見た目が極めて地味で美しいとは言い難いかもしれません。フクロテナガザルと同じように喉袋を増幅器として使い、嘴を鳴らす行動(クラッタリング)を行います。また死肉や、腐肉を食べる食性を有する「腐肉食動物=スカベンジャー」です。同じ「スカベンジャー」であるハゲワシもそうですが、頭部に羽毛がない理由はこの食性に由来しています。腐肉に頭を突っ込んで食べるので、羽毛が邪魔にならないだけでなく、頭に直接日光をあてることで殺菌できるなど、羽毛が無い方が衛生的に保てるわけです。動物の死体が処理されないまま自然界に放置され続けると、不衛生な状態になり病気も蔓延するといわれます。「スカベンジャー」は生態系の維持にとって重要な役割を担っているのです。野生では腐肉の他、自ら魚やカエル、小動物などを獲って食べますが、当園ではアジや鶏頭などを与えています。こうしてみると不気味でダーティーなイメージが出来上がってしまっている別の動物も頭に浮かびませんか?そうハイエナと似ていますよね?当園のブチハイエナ「イトゥバ」は今やそんなイメージを払しょくする大変な人気者になっています!アフリカハゲコウはキリンに隣接して展示していますので、その生態を是非じっくりと観察してみてください。

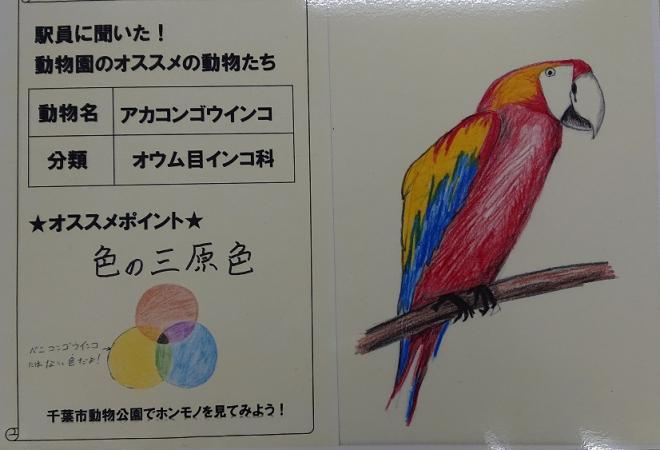

さて、先行情報として前回のこのコーナーで少しお話しましたが、JR東日本様・ペリエ稲毛様・稲毛活性化プロジェクト「いいね稲毛!」様との共催イベント「えきなかどうぶつえん」を9月16日(水)JR稲毛駅コンコースで開催します。これは地域の活性化をテーマに地元の異業種が連携するイベントです。JR稲毛駅の一日駅長に就任するアルパカ「ミッティー」との記念撮影や、チーターなど当園人気動物をJR稲毛駅へ生中継、当園のペア招待券やペリエ稲毛で使える商品券などが当たるガラポン抽選会、何と言っても当日JR稲毛駅に掲出される池田駅長様、他JR稲毛駅職員の皆さんの力作「(当園の全動物を描いた)動物解説パネル」は必見です!。動物園一色になるJR稲毛駅へご来場をお待ちしております。

JR東日本 稲毛駅 駅長 池田様と

池田駅長の創作による当園「アカコンゴウインコ」解説パネル

また、そごう千葉店では当園蔵出しの動物写真展を好評開催中です!会場は、そごうとオーロラモールジュンヌをつなぐ地階ギャラリーです。日程は9/7(月)16:00まで。ぜひ、ご覧ください!

そして、今週末からはいよいよ「BREW at the ZOO」が始まります!ご家族で、気の合う仲間で是非ご来園ください。お待ちしております。

「BREW at the ZOO」、「ちばZOOフェスタ2020」にご協賛頂くハスクバーナ・ゼノア株式会社 黒澤様にご来園頂きました。今後の連携施策が楽しみです。

ハスクバーナ・ゼノア(株)黒澤様と

2020.8.26

こんにちは!

メスのマンドリル「モモ」(1998年8月8日生)のパートナー候補として、5月に豊橋総合動植物公園から来てくれたオス「ヒカル」(2014年9月18日生)の展示が始まっています。

彼らはオナガザル科に属し、絶滅危惧種としてレッドリストに指定されており、アフリカ熱帯雨林で15〜90頭の群れで暮らす習性(霊長類としては最大の800頭を超える群れを作る事も確認されています)と、少々荒い気性を持ち、生活の舞台は大半が地上ですが、夜間は樹上で眠ります。また長い腕を使って移動しながらエサとなる果実や草木の根、昆虫などを探し、捕ったエサを蓄える頬袋を持っています。オスとメスでは一般的に体格差が著しく、オスはメスの倍以上。成獣のオスは真っ赤な鼻筋と両側の青い頬がとても綺麗で、ブラッザグェノンでもご紹介したように、オスはさらにある部分が青色です。こうした顔や他の部分の色が鮮やかで明るいほどオスの地位が高く、メスにモテることがわかっています。強力な犬歯を持っていますが、好意を持った相手にはこの犬歯をむき出して「ニッ」というような笑顔に似た顔つきをする傾向があるようです。「マンドリル」の名の由来は、同じオナガザル科マンドリル属に分類される黒色顔の霊長類「ドリル(Drill)」(ヒヒの仲間を意味する西アフリカの現地語と言われています)に、「人」に似ているという事で「人」を意味する “Man” を合わせたもの。なんといってもカラフルで派手な顔が特徴的なマンドリルに対して、同じような形状をした顔つきながら全く派手さのない「ドリル」という種も気になりますよね?さて、「モモ」と「ヒカル」は今日から同居を始めました!じっくりと観察してみてください。

さて、いよいよ明日8月27日(木)からチーター仕様にラッピングした千葉都市モノレールの運行が始まります!10:55からの出発式では私もテープカットに参加しますし、当園の人気者アルパカの「ミッティー」がモノレール動物公園駅の一日駅長に就任し、皆さんをお迎えします!チーター仕様のモノレールでの空中散歩と動物公園を一緒に楽しんでください!

朝夕は季節の移ろいを感じるようになり、来週はもう9月。皆さんは何で秋を感じますか?実はビールもこれからが旬!季節の変化を風や木々の色合いに感じながら、多彩なクラフトビールを味わう。そんな動物公園の“おとな”の楽しみ方を提案する「BREW at the ZOO」を、今年は9月5日(土)から9月中の毎週土日と祝日に開催します!

また先行情報を1つお届けします。9月16日(水) JR稲毛駅で、JR東日本様・ペリエ様・稲毛活性化プロジェクト 「いいね稲毛!」様と当園のコラボによる催しを開催する予定です。内容はまだ内緒ですがお楽しみに!

元気な動物たちと楽しさ満載の企画で皆さんのご来園をお待ちしております!

最後にもうひとつ!

第5弾となる「amazonほしいものリスト」を8/24に公開し、すでに多くのご賛同を頂いております。心より御礼申し上げます。当園は「驚きと感動」「癒しと憩い」、そして「学び」の場としての進化・発展に取り組んでおり、その実現にあたっては、自前で行うべきことをしっかりとやりきる事とともに、皆様と「共に創る」「協力して創る」領域も大変重要なものと位置付けています。こうした「共創」「協創」の具体的施策が「amazonほしいものリスト」による寄付制度です。当園と皆様お一人お一人とを具体的な「モノ」を通して「One To One」でつなぐ、「amazonほしいものリスト」を通じたご支援をお願い申し上げます。

2020.8.18

こんにちは!

今年5月に日本平動物園からやって来てくれたオスの ブラッザグェノン(2016年8月16日生まれ)の検疫期間が終了し、モンキーゾーンの比較舎屋内展示場でのお披露目が始まっています。

先日4歳の誕生日を迎えた彼の名前は「ユッケ」。先に上野動物園から来てくれているメス「マドカ」(2013年4月5日生まれ)のパートナー候補で、暫くは15時以降、室内展示場のみでお会いになることができます。ブラッザグェノンは以前にもこのコーナーで取り上げましたが、彼らの生態をおさらいしておきましょう。

アフリカ中央部の森林や沼地林に住み、「世界で一番美しいサルの1種」とも言われ、体全体は緑灰色系ですが、手足と尾は黒く、尻は白、太ももには白いストライプ。そしてなんといっても額の三日月型の頭巾をつけたかのようなオレンジ色模様と、吻(口先)の長い白いあごひげが特徴的。オスはさらにある部分が青色です。さてどの部分が青色なのか是非展示場で探してみてください。オナガザル科に属する彼らの学名(Cercopithecus neglectus)には「注目されない・顕著でない」といった意味の”neglectus”と言うことばが含まれているのですが、じっと身を潜める習性があり、時にそれが5時間にも及ぶことに由来しています。大きな声を出すことは稀で、むしろ警戒や威嚇時には「見つめる・歯を唇で隠したままで口を開ける・頭を振る」などのしぐさでコミュニケーションを取るようです。他方、全体にずんぐりとした体形からすると意外かもしれませんが、霊長類では珍しく泳ぎが得意で「沼地ザル(swamp monkey」と呼ばれたりもします。また他の霊長類と同じように毛づくろいはたいへん重要な意味をもつ行為なのですが、匂いにも敏感で、仲間の口の匂いを嗅ぐことで”食べられるもの”を学びあうとも言われています。「水戸黄門」様に似ている個性的な顔つきから、俗に「黄門ザル」とか呼ばれたりもしていますが、「ブラッザグェノン」とは、19世紀後半にアフリカを探検したイタリア人探検家サボルニアン・ド・ブラッザ(Savorgnan di Brazza)の名前に由来しており、グェノンはイタリア語で「かわいい男の子」という意味だそうで、このように探求すべき点が満載ですよね!実は私もブラッザグェノンの大ファンなのですが、皆さんもその生態をじっくり観察してみてください。さらにモンキーゾーンでは、メスのマンドリル「モモ」のパートナー候補として豊橋総合動植物公園から来てくれているオスの「ヒカル」も、いよいよお目見えに向けて最終準備中です。お楽しみに!

さて、「Amazonほしい物リスト」の活用事例で、ライオンの豪快な食事シーンをご覧頂ける大変人気のイベント「ミートキャッチャー」は、現在感染症防止策の一環で開催を中止しておりますが、皆さんからの絶大な復活要望にお応えすべく、当園の公式Youtubeチャンネルで8/19(水)にライブ配信します!前回のライブ配信(馬の調教)では、途中からカメラの不具合が発生し、ご視聴頂いた方には残念な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした。今回は万全な準備で臨みますので、迫力あるシーンをお見逃しなく!

また、園内の新たな移動手段と新たな動物解説の在り方についての実証実験の一環として、5月の臨時休園中に実施した「オンライン動物園」や、6月に実施した「自動運転体験会」で大活躍してくれたのが、一人乗りロボ「RakuRo(ラクロ)」。この実証実験のパートナーである株式会社ZMP様が、オンラインとオフラインに対応したイベント「ZMP World 2020」(8/18~28)を開催されます。19日に私もオンライン講演をさせて頂きますので、良かったら参加してみてくださいね。

最後に、ALSOK千葉株式会社様から、11月7日・8日開催予定の『ちばZOOフェスタ』へご協賛を頂くことになりました。心より御礼申し上げます。

2020.8.7

こんにちは!

今回は、学校・学術連携の取り組みを中心にご紹介します。

1点目は木更津工業高等専門学校様との事例です。同校はいくつかの企業と連携しつつ、千葉大学柏の葉キャンパスの植物工場にて、細霧(ミスト)発生装置を開発し、その効果をIoTでモニターするシステムを構築されています。植物が空気中に蒸散する水蒸気量が一定になるように栽培環境を維持する制御システムは世界初の試みとの事です。

このたびの当園との取り組みでも、ゴリラの屋外展示場の温度環境を測定し、主にミストを使って快適化を図るアプローチを頂いております。また来園者側にもミストを出す仕掛けを検討中ですので、実現すれば、来園者の皆様にゴリラと涼しさを分かち合っていただけると思います。

8/1には同校の栗本教授と臼井教授にご来園頂き、予備測定が行われました。メスのゴリラ「ローラ」の展示場を対象に、主に温度分布を色で示すサーモグラフィーを設置、展示場の涼しい場所・暑い場所がわかってきました。これを基にミストを働かせる場所を工夫し、夏の酷暑でもゴリラがより快適に過ごせ、活動しやすくなるような取り組みを推進し、例えば、日向でも陽の照りつけに影響されずに温度を測定できる特製の通気筒なども活用して、さらに精緻な測定と、環境調節のシステムの構築等に同校と取り組んでまいります。

この共同研究は、いま現在のゴリラたちにとっての、より快適な環境作りを目指すものであると同時に、飼育展示施設の今後の改善の基盤ともなりえると期待しています。

今回検証した装置を前に木更津工業高等専門学校 栗本教授・臼井教授を囲んで

展示場での予備測定

2点目は、目白大学 専任講師 井門様と取り組んでいる「飼育下チーターの順位構築と繁殖関係の解明」をテーマとするものです。チーターの発情周期は、飼育環境や個体間の関係で変動すると考えられ、飼育環境や飼育個体の構成などを考慮したモニタリングが重要となります。しかしながら、野生下で単独生活をするチーターの個体関係がどのように構築されるのか、また雌の順位を見極める基準が解明されていない為、当園のチーターで個体関係がどのように構築されるかを明らかにし、雌チーターの順位構築と繁殖の関係解明を目指すものです。現在、獣舎にカメラを設置し、①従前の手法であるホルモン測定に加え、行動学的視点からの雌の発情の見極め(様々な発情行動の検出) ②雌の順位構築のプロセス等のモニタリングを始めています。「種の保存」への貢献事業として大きな成果が出るよう取り組んでまいります。

目白大学 専任講師 井門様と

さて、毎日暑い日が続いていますね!となると気になるのが避暑対策。当園では「展望デッキのオアシス化」をキャッチフレーズに、amazonほしいものリストによりご寄付頂いたガーデンパラソルや、新たなカフェスタンド「Savanna Cafe」の設置など同エリアの整備を進めています。この取り組みの一環として、スポット空調の屋外利用による「清涼感」の提供をテーマとした空調システムの運転を東芝キヤリア株式会社様との実証実験として、本日から運用を始めましたので是非体感してみてください。今後も、ご来園の皆様により快適な公園環境をご提供できるよう、また”自然への没入感“を感じられる空間作りに取り組んでまいります。

「驚きと感動」「癒しと憩い」そして「学び」の場をしての発展を目指す当園へ、皆さんのご来園をお待ちしております。

東芝キヤリア(株)グループ長 大渕様・濱﨑様と

当園の公式YouTubeチャンネルでは初となるライブ配信が決まりました。飼育員の仕事を追っかけるシリーズの初回は、8/9(日)14:30からです。ぜひ、ご視聴ください!

最後に11月7日・8日開催予定の『ちばZOOフェスタ』へのご協賛のご表明を頂いた各社・団体様を紹介させていただきます。園を代表し心より御礼申し上げます。ありがとうございます(8/7現在)。

・インテル株式会社 様

・ハスクバーナ・ゼノア株式会社 様

・有限会社花島公園協力会 様

・千葉市造園緑化協同組合 様

・株式会社ソード 様

・神鳥造園株式会社 様

・株式会社さわらび 様

・京葉園芸株式会社 様

・学校法人市川学園 様

・株式会社高橋造園 様

・株式会社ジェイコム千葉 様

・神明建設株式会社 様

・東芝キヤリア株式会社 様

・岡三リビック株式会社 様

・株式会社横芝緑化 様

・株式会社ZMP 様

・有限会社宍倉造園土木 様

・林造園土木株式会社 様

・株式会社オランダ家 様

・株式会社黒田電気商会 様

・有限会社オンリーアドバンス 様

・有限会社虎屋 様

・株式会社シェフミートチグサ 様

・Dynabook株式会社 様

・株式会社キュート販売 様

・株式会社モアグリーン 様

・株式会社シマダエッグ 様

・株式企会社イシワタ 様

・みつわ台祭り実行委員会 様

・株式会社シスコムネット 様

・株式会社A-TRUCK 様

・千葉みつわ台郵便局 様

・株式会社丸鈴 様

・テック大洋工業株式会社 様

・柏諏訪神社 様

・株式会社マツザキアグリビジネス 様

・エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 様

株式会社オランダ家 部長 荘司様と

株式会社ZMP 事業部長 龍様と

2020.7.25

こんにちは!

7/21にチーター・ブチハイエナオープン記念式典を開催しました。その後、一般公開が始まり、連日たくさんのご来園者をお迎えしております。

式典には、動物をご寄贈頂いた各国大使館からもご列席賜り、チェコ共和国大使館のミラン・スラネッツ次席様、ノルウェー王国大使館オットー・マルムグレン臨時大使代理様、シンガポール共和国大使館ショーン・ウォン一等書記官様からご挨拶と「種の保存」への貢献に対する国際連携への喜びと期待が述べられました。この「種の保存」を目的とする国際協力は各方面で取り上げられており、引き続きこうした国際ネットワークも生かして、動物園としての社会的存在意義に応えてまいりたいと思います。

現在、目白大学人間学部の井門博士と当園のチーターを題材に「繁殖」研究に取組み始めており、追って今後の展望や成果等をご紹介させて頂きます。是非こうした取り組みを知って頂いたうえで動物観察をして頂きたいと思います。

一方のブチハイエナ「イトゥバ」も人気急上昇!6/18付のこのコーナーでも紹介しましたが、観察の中でその特異な生態を感じてみてください。皆さんのご来園をお待ちしております。

さて、この新展示場オープンに際し、地元プロ野球球団『千葉ロッテマリーンズ』と連携したプロモーション活動を行っています。連日白熱しているロッテの主催試合で、マリーンズ選手が当園にちなんだ動物クイズを出す「QuiZOO」(外部サイトへリンク)の実施や、球団マスコット『マーくん』がチーターぬいぐるみを抱えている姿をご覧になった方もおられるのではないでしょうか?(QuiZOOは3回表後のイニング間イベントとして実施)

また、ロッテのファンクラブ誌『マリーンズマガジン8月号』にも新展示場の紹介が掲出される予定です。共に地元千葉を元気にすべく今後も連携を図っていきます。

(株)千葉ロッテマリーンズ 九里様と

最後に11月7日・8日開催予定の『ちばZOOフェスタ』へのご協賛のご表明を頂いた各社・団体様を紹介させていただきます(今週受付分)。園を代表し、ご協賛に心より御礼申し上げます。ありがとうございます。

・学校法人 市川学園 様

・㈱モアグリーン 様

・柏諏訪神社 様

・㈱横芝緑化 様

市川学園理事長の古賀様と

2020.7.18

こんにちは!

この度、四街道市在住の画家、福田實様から絵画6作品をご寄付頂きました。「リトルワールド」、「ファンタスチックワールド」、「ロストワールド」、「生き物大行進」の4つの題目で描かれた絵画は、どれも壮大なスケール。「陸」・「海」・「空」の3部作構成で副題(生命の煌めき)と題された「生き物大行進」を、動物科学館のエントランスホールに展示させて頂きますので、同館の再開まで今しばらくお楽しみにお待ちください。

「生き物大行進」(生命の煌めき) 「陸」

「海」

「空」

さて、千葉市動物公園公式アプリケーション「Zoo Full(ズーフル)」の運用をDynabook株式会社との実証実験として開始しました。当園の最新情報をタイムリーにお届けするとともに、ソーシャルメディアやホームページを本アプリケーション内に集約しましたので、とっても効率的に最新情報を入手・閲覧できます!また、割引入園券や園内売店でご利用いただけるお得なクーポンやスタンプの発行など、当園を何倍もお楽しみ頂ける機能・内容が盛りだくさんですので、会員登録しないという選択肢はないと思いますよ!是非、ご登録をお願いします。

さて、11月7日(土)・8日(日)に開催予定の「ちばZOOフェスタ2020」へのご参加(ギャラリー、パフォーマンス)とご協賛を募集中です。今年も「動物」や「動物園」に関する様々な文化・芸術発表やステージパフォーマンス、調査研究が披露されますのでご期待ください!また、ご協賛も続々頂いており、順次ご紹介申し上げます。ご協賛に対し心より御礼申し上げます。

【ご協賛各社様】

・インテル㈱ 様

・㈱ソード 様

・㈲花島公園協力会 様

・みつわ台郵便局 様

㈱ソード 荒木社長様と

2020.6.23

こんにちは!

再開園に伴い、学校・学術連携活動も幾つか始動・再開し始めました。

独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津工業高等専門学校の栗本教授(博士 情報理工学)ご指導の下、当園のゴリラを対象に、IoT技術を使った環境エンリッチメントシステム(行動観察・フィーダー・環境刺激等)の研究活動に取組んで頂くことなり、6/18に栗本教授とゼミの学生リーダー宮良さんが来園され、飼育担当も交えてキックオフを行いました。

千葉市に本社を置くコンピュータ関連企業(株)ソードとの連携事業である、クロザルを対象としたAIを使った「動物生態の視える化」について、昨年同校にて(株)ソード荒木社長と私とで講演させて頂いたことがきっかけで、このような連携の具体化に繋がったわけですが、このAIを使った「動物生態の視える化」については、東邦大学 井上准教授にご指導も頂き、昨年11月末からクロザル舎にカメラを設置、既に約12,000枚のクロザルの画像を収集しています。この画像データをもとに現在ディープラーニング(コンピュータが自動的に大量のデータから特徴を発見すること)を行っており、次のステップとしてAIモデル化(コンピュータによる推論構築)へ進んでいくことになります。

木更津高専 栗本教授・リーダー宮良さんと

また、6/19には茨城大学農学部小針准教授と今年度の研究を行う学生久保田さんにご来園頂きました。小針准教授にはこれまでも研究対象として当園のゾウを採用頂いておりますが、今回の対象動物はフラミンゴ。「単脚佇立と環境温の関係」がテーマ設定されており、明確になっていない水鳥類におけるこの関係性を明らかにしようという大変興味深いものです。

こうした共同研究活動を通じて、貴重な科学技術的、学術的成果が生み出せるよう、当園としての取り組みも強化してまいります。

茨城大学 小針准教授・久保田さんと

2020.6.18

こんにちは!

Twitter等でご報告の通り、フランス・モンペリエ動物園からの2姉妹、ノルウェー・クリスチャンサン動物園からの2姉妹に続き、遅れていたチェコ・プラハ動物園からの3兄弟が、6/15当園に元気に到着し、計画通りチーター全7頭の搬入が完了しました。それぞれの名前をおさらいしておきますと、フランスから来た「アジャブ」と「アイワ」、ノルウェーから来た「ズーナ」と「ズラヤ」、チェコから来た「フロド」、「フィン」、「フラッシュ」です。私にはまだ区別できませんが、彼らの個体特徴を見つけるのも楽しいと思いますよ。

さて、7月にオープン予定の新展示場のもう一つの注目種はブチハイエナです。同じく新型コロナウイルスで搬入遅延の影響を受けており、現在シンガポール他からの到着を待っているところです。ハイエナと言うと「獲物を横取りする」「死肉や骨まで食べつくす」といったダーティーなイメージを持っておられる方が多いと思いますが、食べ物の6割以上は自ら獲ってきたものと言われ、25%程度と言われるライオンより高いハンティング率を誇る名ハンター(ちなみにチーターのハンティング率は40~50%程度)。噛む力(咬合力)は、ライオンが人間の4倍程度に対して、ハイエナは7倍程度と、とても強力なアゴと歯を持っているとともに、肉だけでなく噛み砕いた骨さえも消化出来る逞しい胃を持っています。骨食の結果、糞の色は白っぽく、また母乳のカルシュウム濃度が高いことも知られています。野生の生態系にとって、とても重要な、他の多くの動物が食べられない死肉や骨を食ベられる特異な生態を彼らは持っているのです。夜行性で、オスより体格が大きいメスが群れを率いるのも特徴です。ブチハイエナを見れるのは国内で現在9施設と少なく、皆さんに是非観て、学んでもらいたい一押し動物です。お楽しみに!

さて、5/17に実施し大変ご好評だった「オンライン動物園」で大活躍してくれた自動運転ロボ「RakuRo™(ラクロ)」が、この週末から当園にまたやって来ます。今回は実際に「RakuRo™(ラクロ)」に乗って、「オンライン動物園」と同じ草原ゾーンを自動走行体験頂くことができます。最先端の技術を体感しながら、これまでと違うZOOトリップを楽しんでみませんか?実施日は、6/20(土)・21(日)・27(土)・28(日)です。

皆さんのご来園をお待ちしております。

ご協賛の自動運転開発企業 (株)ZMP岩野様と

2020.6.10

こんにちは!

6/8当園のフサオマキザルに赤ちゃん誕生!のニュースは、私にとってひときわ感慨深いものです。昨年4月園長に就任して間もない5/1令和元年初日に、今回と同じ父「カルロス」と母「カロリーナ」の間に赤ちゃんが生まれ、「令和ベビー」として多くのメディアでも取り上げられました。この話題をテーマに私が人生初のTV生中継取材を獣舎前で受けたことが鮮明に思い出されるからです。これで彼らの子供は12頭目(これまでの11頭はなんとすべてオス。今回の赤ちゃんの性別はまだわかりません)になるわけですが、仲の良いこの家族に「幸多かれ!」と獣舎前からエールを送っています。「カロリーナ」の首のあたりにしっかりとしがみつく赤ちゃんの姿を是非お見逃しなく。

さて、7月のオープンが近づいてきたチーター展示。5/30フランス・モンペリエ動物園から来た2頭の姉妹(アジャブとアイワ)に続き、昨夜はノルウェー・クリスチャンセン動物園から2頭の姉妹(ズーナ・ズラヤ)が到着しました。あとはチェコ・プラハ動物園から兄弟3頭の到着を待つばかりです。熱帯雨林地方を除くアフリカ大陸とイランに生息する彼らは、しなやかさを象徴する小さな頭と長い四肢、ティアーズラインが特徴です。ティアーズラインとは、チーターの目から口元に走る黒色のラインで、トラ、ライオン、ヒョウ、ジャガー、ピューマなどネコ科の動物は他にもいろいろいますが、ティアーズラインがあるのはチーターだけ。太陽光の反射を軽減する役割があるといわれており、スポーツ選手が目の下を黒く塗るのと同じと考えられています。そしてなんと言っても地上最速の動物として鋭敏な反射神経や驚異的な加速能力が知られています。時速約100kmの猛ダッシュして獲物を捕らえる彼らは、最高速度に達する時間が5秒程度だそうです。まさにスポーツカー並みですよね。一般にネコ科の動物の爪は、必要ないときは引っ込めることができるのに対し、収納できない彼らの爪は、足先を安定させ、足の軸をブレさせない役割を持っており、瞬発と加速の能力を支えていると言われます。そんな彼らの生態が見られるのももう間もなくです。お楽しみにお待ちください!

5/29から「Amazonほしい物リスト」第4弾としてご掲示させて頂いた5事業全てにご寄付を頂くことができました。すでにご来園の方々に喜んで頂き始めています。ご寄付頂いた方にこころより御礼申し上げます。ありがとうございました。

2020.5.31

こんにちは。

千葉市動物公園は、明日(6/1)から再開します。

人と動物の健康を守る諸対策を実施しておりますが、コロナと向き合う日々はこれからも続きます。感染防止対策の内容は状況変化に応じ、適宜更新してまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

さて、今年の7月にオープンを予定している新たな展示ゾーンの目玉であるチーターの第1団が、昨日フランスのモンペリエ動物園からやってきました。Twitterでお知らせしているように大変可愛い双子の姉妹です。そのしなやかな姿からはフランスのオシャレな印象がイメージされます。公開まではまだしばらくお時間を頂きますが、その様子はこれからもTwitterやYoutubeでお伝えしてまいりますので是非ご覧ください。

フランス出発時の姉妹の姿

チーターはこの後、ノルウェー、チェコからも来園予定です。

さて、園内オアシス化を推進中の展望デッキエリアには、カフェスタンド(Savanna CAFE)が6/1に新規オープン!今までにないメニューをお楽しみ頂けます。

同じく展望デッキ広場の壁泉では、話題沸騰のチビーバータワシとビーバーのかじり木の展示が始まります。こちらもお楽しみに!

また当園へのウェルカムの気持ちを込めて、千葉都市モノレール動物公園駅舎内の看板もリフレッシュ!モノレールでお越しの方は、ぜひご覧ください。

動物公園駅のリフレッシュ看板

5/29からは、「Amazonほしい物リスト」で、新たなご寄付をお願いしています。当園は「驚きと感動」「癒しと憩い」、そして「学び」の場としての進化・発展に取り組んでおり、その実行に当たっては、自前で行うべきことをしっかりとやりきる事とともに、皆様と「共に創る」「協力して創る」領域も大変重要と位置付けております。そうした「共創」「協創」をテーマとする施策の実現に必要なご支援を頂く仕組みが、この「amazonほしいものリスト」です。当園と皆様お一人お一人とを具体的な「モノ」を通して「One To One」でつなぐ、「Amazonほしい物リスト」を通じたご支援をお願い申し上げますとともに、皆様のご来園をこころよりお待ちしております。

2020.5.27

こんにちは。

「ブリーディングローン」他に基づき、昨日当園にまた新しい仲間が加わりました!

まずメスのマンドリル『モモ』のパートナーとなる豊橋総合動植物公園から来てくれたオス、名前は『ヒカル』です。オスの成獣の特徴である赤い鼻と青い頬がとても綺麗です。

そして静岡市立日本平動物園から来てくれたブラッザグェノン(オス) 名前は『ユッケ』。上野動物園から既に来園してくれているメスの『マドカ』のパートナーです。

更に日本モンキーセンターからはオスのパタスザル『ヘリオス』が来園。すらりと長い足と堂々たる体格が見事です。当園のメス『チーネ』ときっとよいカップルになると思います。『チーネ』と言う名前は、イタリア語で「小さなリボン」という意味を持ち、パタス、いやパスタ料理で有名な「フェットチーネ」からネーミングしています。皆さんにお会い頂くまでは、しばらく時間を頂きますがお楽しみに!

ご協力頂いた各園の皆様へはこころから御礼申し上げます。

マンドリル【ヒカル】

ブッラザグエノン【ユッケ】

パタスザル【ヘリオス】

さて、当園は千葉県の施設使用停止の段階的解除に基づき、6/1(月)からいよいよ再開予定です。6/3と6/10(ともに水曜日)は定期休園日にあたりますが、臨時開園致しますので、混雑が予想される土・日・祝日を避け、できるだけ平日でのご利用をお願いします。

開園にあたり、新型コロナウィルス感染対策の継続と強化を実施致しますので、ご来園の皆様にはご理解・ご協力をお願い致します。

詳細はこちらをご覧ください。

またこの度、株式会社データスコープ様にウイルスの感染拡大を予防するための体温検知端末のお貸出しを頂きました。マスクの装着有無の判定や体温測定が可能です。西口ゲートに設置しますので、入園の際にはご自身の体調管理のモニターとして是非ご活用ください。

㈱データスコープ様ご提供の体温検知端末

2020.5.20

こんにちは。

5/17は晴天に恵まれ「オンライン動物園」を実施、非常にたくさんのご参加を頂きました。ご家族で楽しまれる様子や、園職員へのお気遣い等、たくさんのツイッターコメントも頂戴し、Youtube 上の高評価率は97%とのことです!多くのメディアにも取り上げて頂きました。一方で課題もいくつか見つかりましたので、今後の取り組みに活かしていこうと思います。ご参加頂いた皆さま、そしてこのイベントの企画運営で主導頂いた、(株)ZMP様に心より感謝申し上げます。

「オンライン動物園」特設サイトで、当日のダイジェストムービーが公開されましたので、是非ご覧ください!

さて、当園の公式Twitterや公式YouTubeでは、連日園内の様子や動物たちの様々な姿をレポートしています。5/3に生まれたアメリカビーバーの赤ちゃん(チビーバー)関連の動画や、動物たちの「出勤・帰宅」シーン、齧歯類やモンキーゾーンのサルたち等動物種にフォーカスし、シリーズ化してお送りしているTwitterも人気になっています。是非フォローとチャンネル登録お願いします。

コロナと立ち向かう毎日ですが、今しばらく「我慢」と「工夫」、そして「感謝」の気持ちで、この難局を乗り切りましょう。

2020.5.13

こんにちは。(株)ZMP様にご協賛頂き、『自動運転ロボットのオンライン動物園』の開催が決まりました。自動運転等の先端技術と360度カメラを組合せ、インターネット環境を使い臨時休園中の千葉市動物公園を体感頂けます。また早押し方式(先着順)になりますが、自動運転の遠隔操作を体験することができます。希望溢れる新年度、そして絶好の行楽シーズンをいつもと違うかたちで過ごされている全ての皆さまに、少しでも「驚きと感動」、「癒しと憩い」をお届けできれば幸いです。

2020.5.8

こんにちは。

臨時休園も早や1か月を経過しました。

この間、当園の動物たちに関していくつか悲しいお知らせがありましたが、一方でたくさんの明るい話題もございます。

昨年5月1日(令和元年の初日)に誕生し「令和ベビー」として人気のフサオマキザルの赤ちゃんは1歳の誕生日を迎え、大人びた姿を見せています。

5月2日にはフクロテナガザルの「ブレイブ」(オス)がサル島に戻り、以前のパートナーの「ハート」(メス)と再び暮らし始め、仲良くあの大音量の鳴き声を響かせています。もう1頭のメス「チャチャ」はしばらく独りになってしまいますが、次のパートナーに会えるよう検討中です。

5月3日にはアメリカビーバーの赤ちゃんが4頭誕生しました!こちらは特に大きな話題になり、数々のメディアでも取り上げて頂いております。

今年3月に上野動物園から来園したメスのブラッザグェノン「マドカ」は、新しいおうちで健やかな毎日を過ごしています。南米ガイアナから来たメスのフタユビナマケモノはバードホールでペアリングを開始しました。また近々マンドリル(オス)・パタスザル(オス)・ブラッザグェノン(オス)の来園を予定しています。

動物たちは元気に過ごしています。また来るべき再開に向け園の整備も進めています。展望デッキには新しくカフェスタンド(Savanna CAFE)を設置し、これまでにないメニューもご提供予定です。ご期待ください。

4月28日には開園35周年を迎えた千葉市動物公園。皆さんに、「驚きと感動」「癒しと憩い」そしてより良き「学び」の場をご提供すべく今後も取り組んでまいります。

「平常」を取り戻すまで、今しばらく我慢と工夫で乗り切りましょう。そして再開時には笑顔で動物たちに会いに来てください。職員一同、心からお待ちしています。

2020.4.9

皆様へ

当園は本日4月9日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、臨時休園させて頂きます。

新年度が始まり、動物の動きを体感できる遊具やちょっとお洒落なカフェスタンドの設置、趣向を凝らしたイベントなど、より動物公園を楽しんで頂ける様々な取り組みで、皆様をお迎えする準備をしておりましたのでとても残念ですが、職員や動物たちの健康管理に一層留意しつつ、この時期を有効に使い、来るべき再開園に備えてまいります。

皆様も十分な体調管理、健康観察をお願いします。

そしてまた園でお会いできる日を楽しみにしております。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください